美 ○ 会う 美 ○ 思索

《本》という人生に寄りそう存在───その本の形を異化する営為が見事なかたちで結実したきわめて秀逸な展覧会があった。 素材が《本》なので、異化の営為というプロセス自体が作家当人にとって《 人生という宏大な宇宙 》を深く見つめる特別の時間になったという。

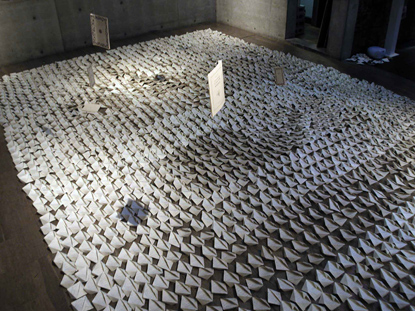

作家によれば、縁あって出会った文庫本を、解体、一頁ごとに折りによって半立体化する営為は三年以上にわたったという。

その時間は、言の葉をとりわけ大切にして創造的に日々を生き、視覚的な表現体の優れたクリエイターでもある氏の ── 内面世界と実時空とを自由に飛翔往還する感覚的な宇宙の旅 ── であったのだと想う…

作家の佐藤氏は、本の装丁に違和感を感じるとその本の表紙とか挿絵を自身の手で描いたもので創りなおしたりすることもしてしまう人だ。

今回の展覧会に並んでいる解体/再形体化された文庫本は、本のタイトルに惹かれ対象にしたものを含め、氏の内面になんらかの響きをもたらした120余冊…

既存本の異化造形は、つまり、本という「著者の人生時空の結晶」の《 他界 》の試行 ─── というギリギリのところでの営為だ。

それが控えていると、行きつけの古本屋で目にとまり不思議な縁を感じながら購入した文庫本を熟読することになってしまい、また、かつて読んだままになっていた蔵書の文庫本をふと取りあげて自ずと丹念に再読してしまった… と氏はふりかえる。

それは、いわば ─── 惜別の読書!───

本展は、作家にとっての「人生に絡み合う《 知の底 》との触想」の軌跡の ──多層的連想を誘う淡い造形詩──であり、作家のこだわりが手の温もりと共に伝わってくる愛着の《 人生詩 》でもあったと思う。

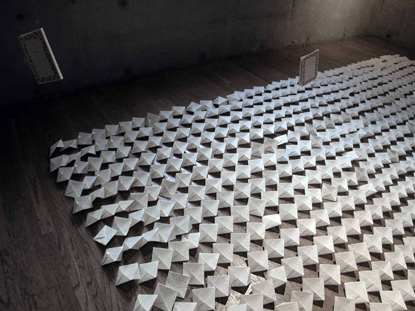

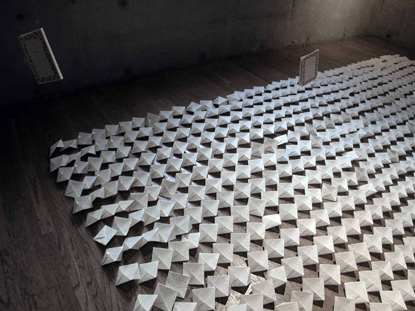

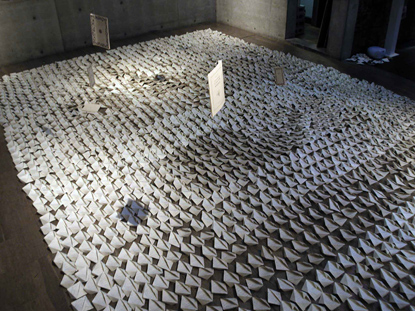

展覧会が開催されたギャラリーは個性的な独立した建物で、ギャラリーの入口を入った客は、室内空間いっぱいにびっしりと並べられた紙の造形物にであい、「これは…

スゴイ!」と目が釘付けになってしまう。 「DMからはまったく想像できなかった!」と 客の声がする…

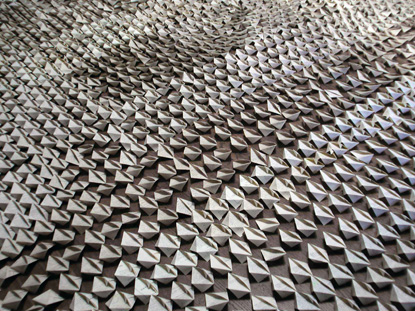

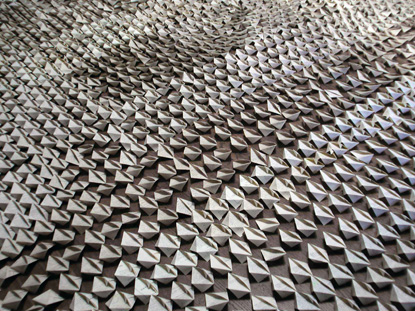

2600余の同じ折り方の半立体がリズムをつくりながら並んでいて、でも、どれひとつとして同じものはなく、折られた半立体の個々の形と陰影が、微妙に変化しつつ連なり、しかも、場所によって唐突な変化も見せて… そうして、全体の並びの行と列とが、ゆるやかに蛇行し、広がっている…

その様相は、風でゆったりとうねる水面さながらの沈黙のウェーブ………とでもいうのであろうか。

しかし、個々の紙の立体はしっかりとそれぞれの形姿を顕示しているので、手仕事と自然的なゆらぎの景との共融が、こちらの視覚を泳がせ、宙吊り状態にされてしまう…

折られた素材は文庫本の頁の一枚一枚だから、古い本は紙の色が変化したりして、その色の違いが全体の景の中に、融けるように島状に浮かんでいる… それが、なんとも言えぬやわらかなメリハリを景にあたえていて…

ぬくもり感とともに、幾何的なムーブメントが、独特の美で息づいている…

ギャラリー内には天井中央のトップライトを通してしずかに天空光がそそぎ、壁はコンクリートで、木の床の上に並べられた折りの個体群は壁との間に人がぎりぎり通れる余白を残して空間一杯に展開されているので、《 硬質な壁面 》と《 紙の 軽やかでやわらかな印象 》とが心地よい対比で融和している。

この作品は、ギャラリー空間の特質を最大限に生かした《 空間共融 のアート 》であった。

《 特 時/特 場 の 瞬間的アート 》であり、つまり、一回限りしか出会えないアート!

外周の壁面には解体された120余の文庫本の表紙が点々と配置され、また、トップライトの大きな上部吹抜けの近傍に表紙が宙に吊るされ、かすかな空気の動きに反応している……

表紙のタイトルは見えるようになっていて、その配置にあたって、ここは!…という場所には、文庫本の中身に応じてジャストなものが選定され、作家の話を聞くとその意味合いが納得できる。

展示全体が、あくまでもさりげないありようで、またちょっとした気のきいた創意があちらこちらに込められていて、腰窓から望める〈坪庭〉との関係もふくめて、「眼にはいる《全体の雰囲気》をこそを調和させたい!」───という作家の強い美意識が伝わってくる。

文庫本の解体/再形体化という長い時間の過程は、作家自身にとって、単なる作品創りというよりは「生きる時空そのものを深く考える《いまこの時》の新鮮な営為」であったのであり、一方、来廊者にとっては、展示されているものが《本》という特別の素材に由来する表現体であるので、感覚とイマジネーションとがおのずと《宏大な世界》へと誘われてしまう特別な自由時空を醸していた。

そして作家自身が、、ギャラリーに作品を搬入するときから、折りの半立体のギャラリー空間中への展開をわくわくしながら行い、日々会場で、光の推移とともに移ろう景を確かめ、愉しみ、そして、来廊した他者と共に《この世界の妙》を想う───という贅沢で幸せな時間をゆったりとすごしたのだと思う。

別の表現をすれば、作家自身にとっての作品制作と展覧会は、ことばの世界を介しながらも「言の葉を超えた《人間内奥の無限宇宙への自由遊戯》」ともいうべき営為であったのであり、展示を訪れた他者は、《本》という特別なものが異化された《明瞭に立つ具体の景》を眺めつつ、解放の気に抱かれて思い思いの時間を過ごす ─── そういうゆたかな《響き合いの空間》であった。

今回の佐藤省氏の創作行為と作品は、通常のアートのあり方とはまったく異なる、言わば《異次元の時空》との遭遇であった!

その昔 父親の蔵書にうもれて育った氏は、今回の展示を

今は亡き父に見せたかった…と。

![585 ¶E]H330pix](http://ops.co.jp/wp/wp-content/uploads/◎-佐藤省作品│《本》の異化造形-2023-右余白に文字-縦330pix-C-HATA-Ryutocu.jpg)

写真:筆者撮影

Copyright© Hata Ryutocu. All rights reserved.

2023年4月15日

未分類 美 ○ 会う 美 ○ 思索

栃木県足利市の artspace & café で開かれている〈やわらかな重力〉展

で、金子清美さんの近作をみる機会があった。(*1)

ギャラリーの一角には、インスタレーションの要素としてこれまで制作

してきたさまざまな造形 ── 一部新作も含まれているが ── が並べら

れていて、日常の身近な素材や多肉植物などを用いたきわめてユニーク

だが、しかし、さりげない造形個物たちの混成世界をたのしむことが

できた(タイトル:夢想空間)。

ところで、今回の出品作でとくに筆者の眼を惹いたのは

ワイヤープランツを用いた額入りの新作群である。

金子は、自邸の庭で育てているワイヤープランツを乾燥させて

まとまった量を保存している。

それを用いた作品を過去にも発表しているのだが

(→ http://ops.co.jp/wp/?p=1745)

(→ http://ops.co.jp/wp/?p=2087 に掲載の掛軸)

今回の作品は、奥行きをもつ額縁入りの作品で、ワイヤープランツの枝

の〈複雑微妙なゆらぎ〉のある非幾何的なラインを生かして造形し

額の背面に映じた手前の窓のシャープな影とワイヤープランツの淡い

グラデーションの影とをともなって、複雑微妙にしてシンプルな構成の

美しい世界を生みだすことに成功している。

それは一瞬ドローイング絵画を連想させはするが、作品の立体性が深み

を生み、視る角度によって作品の陰影の表情が微妙に変化する…

自然が生みだす有機的なラインと作家の美意識とが鋭敏に交絡する

試行錯誤から生成してくる立体性とともにある絵画的な構成 ────

とでもいったらよいか…

〈自然性〉と〈作家のアート的感覚宇宙〉との、交絡 / 共生の美…

ここには、画材を用いた通常のドローイングとは隔絶した別世界が

あり、作家の手の技のみに依存しない 「ある意味の〈不自由〉の中で

はじめて獲得される〈自己を超えたゆたかさの美〉」 のようなものが

実現されていて、すばらしいと思う。

自然と人間の内面宇宙との、はざまに成立する《相互変位の造形》

あくまでも、制作は人間側の意思と手によって導かれ、それを享受

するのも人間であるが…

( しかし、人間も宇宙の一部として生まれていることを考えれば

美的センスを働かせた制作と作品の享受というプロセスの全体は

この宇宙の中のできごとである ──── ということになる )

金子は、自己の個性を意識的にストレートに出した表現を好まない

作家であり、あくまでも 「さりげない表現」 を大切にしている作家だ。

身近な日常の時空に静かに身をおくことを好み、ひとりで自由に

夢想時空をたのしみ、そこから自然に、ユニークだが

さりげないアート作品が生まれてくる…

身近な自然や日常の生活時空に深く密接したまなざしが

創作の根底にひかえていて

そのことが、今回のワイヤープランツを用いた作品に

つながっている…

アトリエの日常時空がギャラリーにもちこまれたような

「夢想空間」と命名された《場》としての作品……

この「夢想空間」の存在が、その場にいる人間と展示さ

れたアートとのあいだの関係を、このアートスペース兼

カフェという性格をまさに生かして、ゆったりとした

「集中~ゆらぎの時空シークエンス」 にすることに成功

していて、そのことの意味もたいへん大きいと思った。

*1── 会期 2020.11.14―29

写真:筆者撮影

2020年11月26日

美 ○ 会う 美 ○ 思索

作品の制作で

その前半は、「作品が、ぼくの従僕」

そして、後半は、「ぼくが、作品の従僕」…

制作の後半… ぼくが従僕にならないような作品は

結局、ロクな作品ではない!!

両親の老後の介護をした経験があるが

作品に対して自分が従僕になるというその状況は

ちょうど両親の介護に似ている…

作家の周さんとの会話は、創作をめぐって

そして人間世界をめぐっての本質論になることが多い。

二人は、作っている領域がたがいに異なるけれど

そのことがかえって「距離と共感」の話の興味深さを生む…

冒頭の言葉は、いま銀座のギャラリー巷房で開かれている彼の個展

会場で、作品を前に、彼の口から、考えながら、ゆっくりとつむぎださ

れた、創作をうまく言いあてた例え話であり、同時に、この人間世界に

対する彼のまなざしの柔軟な真摯さと、いつくしみの深さ、とを

感じさせる言葉である。

作品は、あくまでも「仮のもの」であり、それを足がかりにして

向こうへ…

向こうにある世界こそが重要であり、逆に、「作品という仮の存在」に

満足してしまったら、それでおしまいである…

彼のこの言葉にも、大いにうなづけるものがあった。

作品づくりに、とことん取り組む…

が、しかし、その生みだされた作品の存在は

その中を、人が生き、進む、《広大無辺の脈絡宇宙》の中に、たまたま

生みだされた「〈ひとつの位置〉からの照射」にすぎない…

そう、筆者は思う。

創作者は、先へ先へと果敢に進んでゆく…

それが、興味のつきぬこの世界の「密度ある旅」になってゆく…

掲載した写真は、ギャラリーが入っている建物の地下へと階段を下りて

いって、うす暗がりの 壁圧を感じさせる狭間のようなホールの先の

照明された展示室の正面に配されていた油彩作品で

部屋に入ったとたんに筆者の心をとらえた周の仕事である…

しばしの全的感動の時間をへて、筆者の視覚は、自由に画面世界の

〈部分〉へと向かう…

相呼応する 〈対〉 の形――

その穏やかなコンポジション…

ただそれだけのことだが

そこには観者の固有の視覚に応じて開かれる

「無意識世界の無限脈絡」の鼓動が

息づいている…

極限の極限まで つめられた図像…

その輪郭のきわめてデリケートな変化…

各色面は 何回もの塗り重ねを通して

(空間性)と(平面性)との境をゆらぎ…

呼吸をしている…

実存空間そのものではないゆえに

かえって生まれ出る

(空間性)の静かな呼吸とともにある

削ぎ落された平面抽象表現の力…

図像の布置は 一部のスキもないのに

それなのに、それは 動きの中にある…

ふたつの図像は

あたたかい空気につつまれて

さも気持ちよさそうに浮遊し

すなおに遊んでいる…

………………

人間は、一人では存立できない。

おおげさに聞こえるかもしれないが

宇宙史上唯一の (個) が

宇宙史上唯一の (固有の人生) を生きる…

それも、ただ一回…

筆者は、いつも、人生時空における

(よき話し相手) という存在の重み

のことを想う…

*周の作品世界については、過去に書いたもの

があるので、そちらもご覧いただきたい。

→ http://ops.co.jp/wp/?p=1398

写真:筆者撮影

*この展覧会は 2016.5.16-5.28 巷 房(東京銀座)で開催された。

2016年5月22日

美 ○ 会う 美 ○ 思索

山歩きをしていてふと出会う

なんとも表現できないような面白い断層面の岩肌の表情…

それは、ときに何かある動物の姿を連想させたり

またときには、幾何学的な図形にみえたり…

そのとき、私の内面は、自然界が偶然に生成したにしては

ありえないものに出っくわしたという感動とともに

それが、「他の〈存在〉や〈感触〉」を暗示する「物質的な表情」に

すぎないものなのに、それをみた自分の内面世界が共振している――

その「暗示」という 深遠な内的運動そのものの不思議さのこと

を考えてしまう…

それは、美しい風景を眺めいる場合のように、〈実存〉を「そのもの

として」 じかに感受するのとは 「感覚の運動の様相」が異なっていて

〈実存〉を、きっかけとしながら

私の内面が、かってに遊びをはじめてしまう

「無限の深さを有する無意識世界の〈内発型宇宙運動〉」

ともいうべきものであろう。

そのときの私は、眼前の〈実存〉の側に一方的に引き寄せられて

一体化させられてはいない ―― つまり受動的ではない状態である。

対象を眼で撫でながら、即 それに連動して、無意識世界の中の

なにかが「内的五感系の脈絡運動」をしている…

南青山の Gallery Storks で 最近みた 醍醐イサム のモノクロームの

平面作品のひとつが、自分の中で勝手に動いてしまう そういう

「無意識世界の内発運動」の瞬間楽と不思議さとを つよく実感させる

機会を提供してくれた。

しかも、そのあと いろいろのことを考えさせるおまけがついて

たいへんに興味深かった。

その作品は、醍醐が展開する幅広い作品世界の中では

例外的な性格のものと思われ、画面が複雑多様な要素から成り

「風景的な空間性 あるいは 空気感」を感じさせる。

小さな画面の中に、微細なる線分や明暗による複雑なテクスチャー

などが、きわめてデリケートに かつ 緊張感をもって刻され

あるいは、しっとりと湿度をふくんだかのような空気が融けあい…

そうかとおもえば、何やら異質な形象が唐突に投げいれられて

隣接する部分風景と融合して

筆者の〈記憶の風景〉の肌触りと重なりあったりする――

あるいは、なんとも意味不明にそこにある「とらえどころのない

物質性図像」を 味わう――

そういう「〈密度世界〉を 覗きこむことを こちらに自然に仕向ける

〈作品サイズの小ささ〉」が、まさに生かされた

〈イマジネーション誘発装置〉であり〈眼の触感装置〉のような

作品であった。

これがかりにサイズの大きな作品であったならば

観者側の視覚と内面運動とが、拡散的な性格を帯びることとなり

こういうふうな観者側の〈内向〉は、成立しにくくなるにちがいない。

「自然界の風景」に対する感動というものは、対象風景と一体融合的で

したがって、意識内時間がとまった〈刹那の受動態〉の中にとりこまれる

のが通例である。

しかしそれが、断層面の岩肌の表情のような「単純な物質図像的なもの」

になれば、こんどは、こちらの内面に自由度が生まれ

「内発的な想像運動や内的触感」の〈集中的時間〉を生成する。

そして、人間の手によって 自然が成すよりも自由に創出された抽象図像は

しかも、モノクロームという「リアルワールドとの〈距離〉をもたらす抽象

表現」は、とくに世界を感受するそれなりの眼をもった観者に対して

内面への独自の刺戟を誘発する可能性を秘めている…

人間の〈生きもののような感覚〉にとって、神が造化した自然物よりも

さらに刺戟的でたのしい世界を、醍醐は、造物神にかわる、あたかも

「人間の内なる宇宙神」として生み出すことを たのしんでいる ――

そんな想像をしたりもする…

醍醐の抽象は、画面構成において

「内的に既存する調和感覚」にすなおに身をまかせることをせずに

創造プロセスにおける美意識の〈必然〉の枠を あえて突きくずすように

モノクロームで沈められた画面の中に、現実感覚の〈触覚〉とつながる

ような〈触覚的図像〉を画面にとりこみ、それらを、唐突的関係

をもおそれずにダイナミックに構成することにより

〈人為的な整序指向〉とは逆の「自然性のゆらぎのベクトル」の中を

生きる…

そこでは、「現実世界の肌触り感」と「抽象的構成ならではの面白さ」

との間を、観者の深奥は、ゆらぎつづける…

それは

〈リアルワールド〉と、密接し、共にある、〈抽象世界〉…

とでも言えようか。

とても大胆な創造画面であるのに、その画面に「これ見よがし的な浮き」

は感じられず、あたかも「現実の自然界の様相」のごとくに

かそけき〈 ゆらぎ〉とともに それはある…

そうした醍醐の作品の性格が、観者をして、〈解放された想像運動〉の

上質な時間に じわっとひたらせてくれる…

抽象絵画の視覚的な表情の中を、観者の眼が、無意識世界と連動

しながら動き、視覚以外の外部刺激受容センサーが周囲の世界から

完全に切りはなされて、内面が想像運動の中を解放的にさまよい

同時に、内的触感を味わう…

その想像運動や内的触感がどういうものかといえば

イメージ的には とてもあいまいであり

〈絵画の表情〉を眼が舐めながら、なにか無意識世界の感覚系の脈絡を

「いつもはそうされていないような不思議な仕方で、マッサージされる」

―― そんな 宙づりにされるような感じ、とでも言おうか…

作品に接していると、画面をなぞる眼と連動する内的想像・触感運動は

文字どおり とどまるところをしらない…

そこでは、作品を見終えたあとの「追想」はほとんど意味をなさず

作品を体感しているときの「進行しつつある時間」のみが

意味をもっている…

醍醐のとらわれない自由な創造力…

そして、観者側の感覚脈絡宇宙の広さと深さの個別性…

その〈出会い〉から生まれる 密やかで粛々とした可能性のロマン…

そのロマンは

人間の そのつどの

「〈自然性〉への深奥回帰の時間」

でもある…

写真:筆者撮影

*醍醐イサム個展 ― 溶光融光 ― は 2016.5.11-5.21

Gallery Storks (東京南青山) で開催された。

2016年5月16日

美 ○ 会う 美 ○ 思索

その作品は、遠くから見ると一見ていねいに描かれた線描画

のようにもみえる…

がしかし、それは通常目にする平面アート作品とは一線を画するような

あるユニークな質の気配をたたえていることにすぐに気づく…

先日、金子清美さんの最近作をみる機会があったのだが

これはそこで体験した印象である。

なんと表現すればいいのだろう?

人が手で描いた線は、その背景に 描き手の意識および無意識の世界が

控えているがゆえに、それが ある種の 〈個的一貫性という世界限定性〉 に

かならず帰着してしまうところがある。

たとえば、美しい線を描こうとすれば

その線は、描き手の美意識と手の運動の相乗としての線であり

つまりその相乗的表現は、〈描き手の個性〉 のモーメントの中にある。

そこから 表現体のかけがえのない個性的美 がときに生まれてくるのだが

他方で、創造的行為は、つねに、あたらしい表現世界への越境であるから

そもそも表現者自身にとって なにやら不明な

この 〈個的一貫性という世界限定性〉 つまり 〈自己自身の殻〉 を

表現者はやぶろうやぶろうと苦しい時間と格闘することになる。

筆者はかつて、ピカソのドライポイント作品 「真夜中の馬たち」 に出会い

その作品の前で足が釘づけになってしまった経験がある。

カーブする一本の線の のびやかな勢いと その先に連続しながらも

不意に現われる線質の変化―― そのきわめてデリケートにして大胆な

融合美にただただ魅了されるばかりであった。

そのピカソの線は、ピカソのフリーハンドから生みだされた個性の線である。

それは、ピカソの 〈個的一貫性〉 の中にあり、強烈な個性であることは

いうまでもないが

同時に、いみじくも一個の天才の 「純粋な手技による線描の限界点」 を

示したものともいえよう。

金子作品は、そうしたフリーハンドで描かれた線とは異なる

にわかにはことばでうまく表現できないような 〈独特の空気〉 を

ただよわせていた…

人によるフリーハンドを超越した

「〈単純性〉 と 〈超複雑性〉 とが ないまぜになったような 〈線〉 の

抽象世界」 …

自由にゆらぐ 〈超複雑性〉 の線形が

人による 「全体視的な変形構成力」 と さりげなく化学反応し

観者の眼を不思議な感覚へとさそう…

作品に近づいていくと、ある距離のところで急に

作品のディテール世界が露わになってくる…

なんというか、自分の内面と作品とがなめらかな抽象的共鳴の中

にあった遠隔視の世界が、むりやりに現実世界に引きもどされるような…

そんな 内面の温感を唐突に引きさげられてしまう体験をする…

金子は 庭で植物とともにすごす時間を大切にしている人であるが

今回の作品は、氏の自宅の庭で繁茂しているワイヤープランツの

枯れ枝を集めてストックし、それを素材にして作品を創った。

それに、ところどころに融けのこった雪のように蜜ロウがからみ

また、銀緑色のふくよかな多肉植物の一葉一葉がアクセント的に

配されている。

アクリル板 (前面) とプラダン (背面) で枝をサンドイッチした

正方形のパネル2セットがすこしずらした形で重ねられており

重なった部分では、後ろ側の枝の影が 前側の乳半プラダンを通して

うっすらと透けてみえている…

そうした作品の構成を近くで見つめているうちに

ガーデニングという 〈行為〉 そのもの が ふと頭に浮かんでくる…

まさに リアリティの世界そのものである 〈ガーデニング行為〉…

植物という生命体との いつわらざる没我の交わり、愉しみ…

そう!…

金子の作品は、単なるイメージレベルの美的表現体ではないのだ!

作家の内面の根源に ゆたかなる栄養をプレゼントしつづけている

日常の 「厳然とした生活時空としてのガーデニング」 は

植物という静かなる生命体との 「無限性の内面的宇宙旅行」 であり

人間という固有性を越境して呼吸する本源性開放行為である…

そのいわば 植物という 〈実存〉 との交わりの旅は

植物の 〈良い面〉 を感受したい… という志向性をもちつつも

そうしたガーデナーの志向性を超えたところで

植物という生命体の 〈外姿〉 とか 〈匂い〉 とかの超複雑系に

ストレートに対面する―― そういう出来事である。

そこでは、「主観による選好」 という枠をこえたところで

時々刻々と 〈まるごとの実存〉 に感覚がさらされており

内面の宇宙世界とは次元を異にする 「自己外部の新世界」

との感覚的出会いと その認識とに、可能性が開かれている…

金子は、その 〈内面の栄養源としての日常宇宙〉 の

リアリティのかおりを 表現の素材レベルで積極的に保持しつつ

たとえば 〈生花〉 といった表現形式とはまったく異なる

〈抽象化の力〉 によって、独自の美的表現体を構成してみせた――

観者と作品との間の 〈距離〉 による視覚の変化を介在させることで

やわらかな美的抽象イメージとして伝わってくる遠距離で観るときの

作品の表情と

素材植物の 〈実物性〉 のもつ強さによって生々しくかもされる

「ガーデニングという旅」 の匂いただよう近距離での作品の表情とが

視覚のごく自然な連続性のうちに 異相世界として体現化され

観者をして それら二つの世界のあいだを往還させる…

つまり 作品の見かけはひかえめなのであるが

じつは、観者に対して 「内面のワープ装置」 のように作用する

ダイナミックな構造の表現体になっており

さらにいえば、この世界の 「実存の五感的まるごと性」 と

「〈快〉 の方向へと主観的に誘導されがちな感受イメージ」 との

関係や それぞれの世界のもつ 〈独自の価値〉 といったものを

あらためて突きつけられてしまうような普遍的な暗示力をももった

「この世界の 〈多元性の意味深さ〉」 が秘められた作品

といえよう。

その作品が、作家の 〈植物という生命体〉 にたいする

深い慈しみから 生まれてきている…

写真:筆者撮影

2016年1月16日

美 ○ 会う

〈省略〉 の抽象表現――

その典型的なもののひとつとしてクロッキーがおもいうかぶが

それは、描く素材としての対象がまず存在し

その本質的に不可欠なエッジあるいは境界のラインなどを

二次元性の紙の上に描く…

つまり、三次元的対象の複雑性の中に本質的な要素をとらえ

〈省略〉 をおこなうことの中に かえって 〈表現体強度〉 を実現する

「眼と手による協動行為」 である。

そこでは、描き手のフリーハンドの線の生命力が決定的な意味をもち

そして、モデルという実在の本質を 描き手の内面の眼で観ること

が前提された 対話的な創造行為 である。

ここでもし、手で 〈描く〉 ことをせずに

白紙に切り込みを入れてレベル差をつくったり、カットした紙片を合成する

などして、そこに生成する 〈光の陰影〉 のみで表現体をつくること

を考えてみたら どういうことになるか…

それは、現前の対象を 〈描く〉 のではなく

内面のイメージとの響きあいをとおしてチェックされてゆく

〈構築〉 になるであろう。

先日 用事で立ちよったギャラリーで

彫刻家/デザイナーの 二ノ宮裕子 (hiroko ninomiya) さんが

展覧会のために作品を搬入されているところに遭遇した。

白い紙を用いた半立体の切紙作品の展覧会で、メインの展示は

企業機関誌の表紙のデザインのために20年にわたって制作してきた

「さまざまな幾何学的形体」 で構成された作品群で

あらかじめ写真に撮られるプロセスを想定してのデザイン作品であるが

さまざまな形の複雑な交響性が 〈ゆらぎ〉 になっていて

たのしい雰囲気の作品たちであった。

その氏の作品が

作品に当てられる光の角度がすこしでも変わると

表情が劇的に変わる…

紙の切り込みラインの両側の面のごくわずかなギャップが

こんなに!―― とおもわせるほどのくっきりとした陰影を

浮きあがらせている…

まさに 均質なまっ白な紙の面上における

「光の 〈まっすぐな性質〉 と 〈どこまでもなめらかなグラデーション〉 」

が生かされた それこそ シンプルにして繊細な作品たちであった。

ところでメインの展示とは別に、ひとの顔の作品があって

(→写真) 惹かれるものがあった…

表現効果が 描きながらその場で確認できるクロッキーなどとはことなり

制作している段階ではその見え方があるていどは想像できるものの

本当のところはライティング条件を設定するまでは予想がつかない

という 「向こうからくる豊かさ」 を秘めた作品である。

表現体の物質的マチエールではなく、平滑面の光の反射と陰影

によって浮きあがる この 「光を刻むアート」 は

表現体をクローズアップしてゆくときに 〈ディテールの味〉 が現れる

ことで作品が力をもつ通常の美的表現体とはことなっていて

作品に近づいてみても、光像を生成する単純な仕組みが

わかるだけである。

この作品は、ほどよい距離から眺めることで

その 「 〈繊細なシャープさ〉 と 〈溶融したような滑らかさ〉 とが

ミックスされた独特の美しさ」 を 味わうことができる。

カッターやハサミで紙を加工してゆく…

あるいは

その構成の見え方が

当てられる光の角度や質によって左右されてしまう…

通常のフリーハンド作品にくらべると

一見 不自由にみえる制作上のそうした制約が

かえって 表現体の 「予想外な抽象効果」 を

まねきよせているように思う…

二ノ宮の人体頭部の抽象は

日常視のじっさいの人体のイメージが 背景にダブることで

立体物が 紙の切片に置き換えられるという

「大胆な造形」 が映えていて

また 反射する光が 人間の内面からの発光のようにもイメージされ

創造のための作為の集積志向とは逆の 「きわめてシンプルな構成」 の中に

透明感をたたえつつ 「抽象ならではのエニグマのゆらぎ」 を体現していて

しばし 時がすぎるのをわすれさせてくれた…

写真:筆者撮影

2015年7月11日

美 ○ 会う

これまで、空間性に着目した大小のオブジェ作品を発表してきた

田尻幸子さんの近作をみる機会があった。

かちっと整序されていないたたずまいの

やわらかみのあるギャラリーの空間に包まれて

その中央に、木製のさまざまな矩形フレームを丁番で結合したり

あるいは 独立にあつかったりして構成した作品を配置し

ギャラリーの壁面や低めの天井の凹凸などの空間的特質と呼応させて

「 〈明快さ〉 と 〈微妙なテイストを息づかせる複雑性〉 とが混成した

不思議な魅力の作品空間 」 を仕立てあげていた…

それは、なんということのない簡単な仕組みの構成体ではあるが

しかし、ジワッとくるなんともいえぬ味わいが漂っていて

作品のまわりを移動してゆくと

それにつれて、個物的存在としてのいわゆる一般的な立体アートでは味わえない

「 空間性にもとづいて立ち現れるさまざまな妙味 」 が明滅する…

木製フレームの中は、透明シートを仕込むことなどはいっさいしていない

ただ抜けているだけの単純なつくりなのだが

手前のフレーム越しにむこうを見ると

むこうが なにか透明な液体の中にあるように 微妙にゆらいでいる…

あるいは、鏡像のように感じられる瞬間もある…

このゆたかな錯視は

幾何学的に単純に構成されたジャングルジムのようなものでは筆者は

経験したことのない現象なので

照度が落とされた空間におかれた 「 アート的にゆらぎをもって構成された全体 」

の中にある 〈フレーム越しの透視〉 がもたらす独自の現象なのではないかとも思う。

こうした錯視をふくめて、田尻作品は

そのまわりを移動する者の視界に

重なりあうフレームの実体と透視のからみあいの変化を

影の像の妙ともどもたのしませてくれて

観者を自然に作品とのたわむれにさそってくれるあたたかな親和性を体現していた。

パッと見では、あるいは建築現場の軸組を連想するひとがいるかもしれないが

それは、皮相的な連想というもので

田尻作品は、矩形という卑近な形状にともなう原初的連想を

観者の主として意識下で共鳴させながら

特別感のない表情のさまざまな比率の木製フレームを

あくまでも普段着のようにゆるく構成することによって

「 透けて 〈開放〉 された矩形フレームの 〈閉じた〉 整 」 と

「 重力に力学的にしたがう 〈安定感〉 の垂直構成の接合の

上方にむけて 〈あやうさ〉 をともなって開放される造形 」 という

いずれも矛盾性を内包するイメージの 〈共生〉 をやってのけていて

事前の入念なエスキースという予定調和の確かさを忘れさせるさりげなさの中に

構成風景のかろやかな変化の妙を実現している。

だから、構成が、端正さを有しつつも、それは

力学的に考えられた合理的構成などとは似て非なるものであって

観者の移動にともなって、相矛盾する視覚イメージ性を 観者の内奥で

微妙に多重融合・変化させて響かせる

いわば 〈詩的な陰翳交錯装置〉 になっている。

筆者は、カメラのモニター画面を見ながら作品のまわりをゆっくり移動して

さまざまな角度から作品をフレーミングすることもしてみたが

たしかに写真では、フレーミングの構図はたのしめるものの

そこでは田尻作品の微妙な空間性のゆたかさは、まったく失われてしまう。

リアルワールドは、もともと、そのなまの味わいを

写真に置換することは不可能であるが

田尻作品の微妙なテイストは、とりわけそのことを強く感じさせるところがあった。

思考のプロセスに男性型の垂直思考と女性型の斜めの思考というのがあるが

田尻作品のダイナミックな構築性は

単純な合理的構築や 男性型のある意味きっちりとおさめる志向の構築とはことなる

どこか日常性の温度感をもつ 〈きばらない構築世界〉 の

ゆたかさと 自然さと 親和性とを

体現しているように感じた。

写真:筆者撮影

*この展覧会は 2015.6.1-6.6 ギャラリー悠玄(東京銀座)で開催された。

2015年6月8日

美 ○ 会う

先月 銀座のギャラリーで その場を去りがたい

気持ちにさせるすてきな展覧会があった。

周豪さんの油彩の作品展で

一見とても単純な抽象的図像が描かれた画面が

しずかに息づいて

こちらが気づかないうちに 自分の内面が

まったく自然に 作品と同期してしまっている …

なんと表現したらよいのか …

視覚の常識がくつがえされたような

単純図像ゆえに成しえたと思われる

深く そして あたたかい 〈 静寂の気 〉 に

作品全体が包まれていた …

かのマーク・ロスコは 非常にデリケートな色面によって

美しく深い抽象世界を作ってみせたが

単純な図像による絵画の場合は

人間の意識内における 〈 識別の限定性強度 〉 という特性が

からんできて 単純図像 = すぐに了解されて 妙味がない

ということに帰結してしまいがちである。

そもそも表現というものは 新鮮さとか おもしろさとか …

観者の内面に 〈 脈絡宇宙 〉 として存在しているであろう

複雑な背景に対して それに傾斜を生起させる

なんらかの効果ある 〈 異化作用 〉 を及ぼすものでなければ

感動をもたらすことはできない。

記号とか模様に利用されている単純図像は

識別されやすく 親しみやすい面があるが

しかし 陳腐 …

だから 単純図像を抽象絵画に用いることはむずかしい面がある。

ところが 周の場合は

単純図像が

「 こんなにも自然に こちらの眼を釘づけにしてしまうものか … 」

と かえって不思議な感じにさせられてしまう …

これはどうしたことか?

周の図像は 単純ではあるが 単純ではない!

自己の感覚だけをたよりに 〈 形の探索 〉 をくりかえして

これでもかという淘汰をへた結果 見出された

きわめてデリケートな 〈 細部特質 〉 を有する形は

周の 詩人としての内面宇宙が

〈 世界の感受として滲みださせる根源形 〉 であり

それは 見ようによっては

どこかで見たような形のイメージとも重なるが

しかし 実際は 「全体単純性の中の細部複雑性 」 ともいうべき

画面の妙味に 瞬時に こちらの内面が融解同化してしまい

そこに 陳腐という印象が 入りこむ余地はない。

ここが大切なところなのだが

周の図像は 図像自体を 直接描こうとはしていない!

背景に対して屹立した図像ではなく

絵の背景を少しずつ描きすすめる中から 〈 湧現してくる図像 〉 である。

だから そもそも通常の 「 図と地の関係 」 が 意図的に避けられていて

図像は 全体の 〈 気 〉 の中に 揺らいでいる …

画面に絵具を食い込ませるような気持ちで少しずつ描き進められるプロセスは

それこそ 気が遠くなるような作業であるが

他者からみれば あるいは愚直にもみえるそのプロセスこそが

周の無意識的内面宇宙と 表現体のありようとを

おのずと 融解同化させている魔法の独自描法なのではないか …

そして その描法が

しらずうちに 瞬時に 精度指向視覚から観者を引き離し

現実世界の三次元性リアリティとは距離のある

〈 平面ならではの抽象の力 〉 を発揮させて

画面と同期した観者の内面の運動を

一気に深層へとしずめてゆく …

そこにあるのは

絵画の 〈 観者に対する純化された作用 〉 で

メタフォリカルなイメージを寄せつけるような甘さのない

図像単独と 観者内面との

ダイレクトな融解同化…

だから 周のタブローは 〈 決まったテーマ 〉 を描いているわけではない。

作家と 観者と が

ともに

宇宙的スケールの 〈 命のプロセス 〉 に 美的融然とする

―― そういう 〈 契機としての表現 〉 といえるのではないか …

全体から細部にいたるまで すべてが

とことん周の感覚で密度高く包まれた世界 …

絵相互の配置関係や 作品とギャラリー空間との呼応関係 にいたるまで

その統御は徹底されている …

がしかし 作家の感覚による統御の痕跡を微塵も感じさせることはなく

〈 内面宇宙 〉 の無限の広がりの中に誘いこまれた自分が

あたたかく おおらかな響きの妙に ただ浸っているだけ …

「 暗闇の中でも その絵の気配が感じられるような そんな絵を描きたい … 」

会場で周が語っていたことばである。

写真:筆者撮影

*4枚目の写真は周豪氏撮影による

2014年12月22日

美 ○ 会う

生の花と 上質な絹を用いて丹精込めてつくられた花とでは

そこに違いがあるのは当然であるが

しかし 生の花にできるだけ似せる――という いわゆる造花とは

似て非なる 「人の手になるものならではの 〈 花の造形 〉」

というものがある。

このたび銀座で秦碧さんが染花・陶・書の個展を開かれた。

そこに展示されていた染花は まさにそういう

「作家の心を描いた花」 であった。

これまでの創作活動の集大成的な展覧会であった

と氏は語る。

展覧会場のいちばん奥に

ほとんどモノトーンに近い しかし色調のほのかな綾がじつにみごとな

花弁の先端が繊細にわれて 空間にとけいる大輪のチューリップが

頭おもたげに長い茎をしならせてムーヴメントをえがき

そこは 〈 抑制されたゴージャスさ 〉 ともいうべき空気に

包まれていた …

ポイント的にオフホワイトの花が配され

全体が黒チューリップの群で構成された世界は

いわば 〈 鷹揚な立体絵画 〉 …

ほのかに息づく陰影が 深い静寂の中にある …

自然界にある花は それぞれに個性があり 美しい。

だれもが その美しさになごまされる。

向こうから うるさく話しかけられることなく

その存在がたとえあざやかであっても

あくまでも ひかえめな位置にいる …

人間にとって

根源的なところで

いつまでも

ともに いてくれる存在 …

そして

ともに いてほしい存在 …

そういう人間の花に対する印象を背景にして

〈 自分自身の花の造形 〉 が

おのずと生まれてくる。

植物の品種改良によって無数の花が生みだされているが

そういう生命体としての花の新種というのとはちがう

一個の人生が生みだす

一個の感性宇宙が生みだす

〈 詩 〉 としての花!

写真:筆者撮影

2014年11月28日

美 ○ 会う

午後の傾いた陽光を反射するしずかな入江の水平面に

ウィンドサーフィンの三角帆が夏をおしむように

互いをうまくかわしながら

かなりの密度の中で滑走している…

海沿いの国道をしばらくゆくと

右手の一段高くなった擁壁上のへんてつもないフェンス越しに

木造の片流れの小屋が 目にはいった。

「ああ、これだな… でも どうして こんな場所に?」

という印象が まず頭をよぎる…

この角材を並べた透き壁の一見して普通の小屋は

藤井龍徳さんが 逗子アートフェスティバル 2014 (9/20-10/12) で

手作りした作品だ。

藤井は 主催者が指定するサイトではなく 自分で歩いてこの場所に

出会い インスピレーションが動いた。

このつつましいたたずまいの小屋は その外観を見せることが

主眼ではない。

かつての防風林のなごりと思われるうねった松が入り口の直前に生え

小屋との隙間に靴をぬいで 身をかがめながら限界寸法の狭い階段を

数段あがると左手に 坐った状態でちょうどよい寸法の

板張りの空間があり 右側が海に向かって横長に開かれている。

壁に寄りかかり脚をのばせば

なにか 〈包安的〉 ともいえる身体感覚の中で

気持ちのよい海の風景と

相対することができる…

眺望のための開口は 浜辺と海がちょうどよい具合にフレーミング

されていて 直近のフェンスとか 浜とこちら側の間を走る国道の車は

目に入らない。

藤井の今回の手作り小屋は

所詮 〈部分的視野の総体〉 でしかありえない経済・利便性追求まっしぐら

の現代社会に対する 〈創造的営為としてのエレジー〉 になっている。

前面を国道、背後をまとまった収容台数の駐車場 によってはさまれた

小屋が建つ場所は、さながら車のための空間に包囲された孤島のような

高所であり、藤井はそこに

だれでもが立ち寄ることができる 「海景美への視覚的通路」 を創出した…

しかも そこに入った人に

「風を受けながら 〈包安的ともいうべき身体感覚〉 を付与しつつ

〈視覚の脈絡宇宙〉 の深みへ」 という大きさの中で…

一人で海を眺めるもよし…

でも、話が相通じる他者との会話には

これ以上ぜいたくな空間はないのでは…

と並んで坐った藤井と話しながらぼくは思った…

時々刻々と美しい変化をみせる静かな海の夕焼け空を

ときどきカメラのシャッターを押しながら ゆっくりと眺めいった…

その解放された 無心の時間…

表現体のアピール性を主眼にした一般のアートとは一線を画して

そのひかえめな外観の眺望小屋には

人の内面を 身体性をふくめて ゆたかな脈絡宇宙へと

知らぬ間に導いてしまう ―― そういう仕組みを創出した藤井の

やわらかな純心と 感性のデリカシーとを

そこここに それとなく感じさせるところがあった…

写真:筆者撮影

*逗子アートフェスティバル 2014 → http://www.zushi-artsite.com/

2014年9月28日

美 ○ 会う

丹沢山麓の串川で、数日前に初蛍がでたという先月下旬、湿気に

包まれた夕暮れ時の樹林の中にふっと湧くようにあらわれる数少ない

源氏蛍の光跡を、じっと眼で追った…

甲虫のぎこちない飛行は、昼間見たのではあたりまえの単なる飛行

であるが、それが、光のラインとして現れると、時間の次元がずれて

しまったのか… と思わせるようなその 〈遅速〉 の、じつにやわらかに

予想をうらぎって小さくそして大胆に変化する光跡は、なんとも表現

しがたい妙なる趣のもの… と深く感動してしまった。

この感動は、数少ない蛍を眼で追ったからこそ、見えた世界…

蛍の群舞ばかりを求めていては、出会えない世界…

小学生の頃、友人が蛍を見せてくれたことがあり、そのときはじめて

蛍の姿を目の当たりにして、なんだ、これが蛍か… と、なんか味気

なさを感じた記憶がある…

知らないほうがいいことがこの世界には、ある。

知ってしまうと、初々しい感受のよろこびが二度と体験できない――

そういう、先行して得た知識のネガティブな面が、ある。

そんなことも考えさせられた蛍の宴であった。

写真:筆者撮影

2014年7月8日

美 ○ 会う

作家の相澤秀人さんから電話があり、いつもの控えめな調子で

時間があったら作品を見てください … と。

3日間の共同展で、その展覧会のタイトルは、

―― Lost Modern Girls ――

( 昔から、自立する女性、強い女性を応援したいと思ってきた筆者

としては、この展覧会のタイトルが発する響きに、

ただ単純に反応してしまう … )

この展覧会は四谷アート・ステュディウムの企画で、詩を読んで

それを視覚作品にするというもので、有志の作品が会場に並ぶ。

相澤の作品は、清岡卓行の 「デパートの中の散歩」

( 清岡40才のときの詩集 「日常」 1962 ) に呼応したものだが、

この詩を選んでいること自体が、相澤の創作世界がもつ現生性

を表していて、また同時に、この企画のタイトルとは判然とした

脈絡をもたないようでいて何か響きあっているようなところがあり

面白い。

つまり、詩の選び方も、詩的だ。

相澤は、作品のタイトルもいいな … といつも思わされてきたのだが、

今回は、「必ずしも信じないあるときの」 というタイトルで、清岡の

詩の一行を用いて、作品自体を見たときの印象との間に

しゃれた 「響きのための半絶縁距離」 をもたせている。

鮮やかに浮きあがる赤茶色の ラグビーボール …

ちっちゃな キリン …

そして、いつのまにか若者を中心に日常風景になってしまった

深いモスグリーンの ハット

一見、相互に脈絡なきものたち がかもす 《響き》 …

そこには、当たり前化している日常の 《原寸世界の視覚》 を

「(無意識世界が支えている) 感受性の基盤」 としつつ、

異質な作品構成要素相互の 「形態的共鳴性」 を考えつつ

それらのアイテムが 「〈本来居るべき場所性〉 の消去」 や

生き物の 「物質的ミニチュア化」 といった

決して突出をねらわないひそやかな 《異化》 を働かせる …

かつ、作品構成要素間の空間的な相互配置に

細心の直感的・野性的ジャンプの創造力をさりげなく効かせて、

じわっと響いてくる しゃれた造形詩 をつくっている …

街路に直接面したギャラリーの入り口の大きな引き戸を開けると

すぐそこに相澤の作品があって、ラグビーボールの鮮やかな色が

すぐに目にとまった。

この、何というか、構えのない、風をかもすような軽やかな展示の形

にも、さりげない 詩的な心 を感じた …

今回の作品は、それに関連するすべての特性が協働して、

おおげさではない、日常性につながった 「今 この時」 の詩的香りを

うたっていた。

それにしても、作品の原寸世界がかもすリアリティの強度は、

写真にするとこんなにも失われてしまうのだ ということを

今回も ただただ痛感するばかりである。

写真:筆者撮影

2013年12月20日

美 ○ 会う

紙の原料であるコウゾ (楮) の繊維を水に拡散させたものは

紙料 (しりょう) といわれ、これを漉いて和紙は作られる。

長年の和紙漉きの経験をもつアーティストが、この紙料を

用いて とてもユニークな表現世界を見せてくれた。

先頃 銀座で個展を開いていた五十嵐美智子さんがその人だ。

作品は、楮の繊維が凝結した円形平面状のものと

線状に撚られたものとのふたつの要素から構成されている。

いずれも、作家が膨大な時間をかけて 自らの手で

生み出したものだ。

不可逆的に過ぎ去っていく時間は、光陰矢の如しの譬えに

みられるように一筋の線のようなイメージをもつ。

そういう物理的時間の流れの中にあって、一方で、人は

人生という限られた時間の中で、さまざまな出会いをもち、

「(ときに時間を忘れてしまうような)人生の輝き」 を

体験してゆく…

そんな、人生のせつなくもいとしい時間の有りようが、

「一連なりの撚られた楮のライン」 に込められていて、

美しい紡錘形の螺旋は 人生の途上の 「ゆたかな

ふくらみの時間」 を形象化しようとしたものだ…

作家は、「言葉では表現がむずかしいのですが…」 と

前置きして そのような意味合いのことを語ってくれた。

透明の薄いアクリル板で支持された楮の紡錘形は、

光の加減と見る角度で、表情がとてもデリケートな変化を

見せて、美しい。

連続する面で構成された通常のオブジェとは異なり、

くっきりとした螺旋ラインで 紡錘状の輪郭をやわらかく想定させる

「透けの形」 は、その内側に抱える空間性を 消/現 のはざまに

ゆらがせ、ほのかな光の空気感を漂わせながら、

楮のスパイラルラインが 独自の陰影のグラデーションを

しずかにうたっていた。

かそけき空間性を抱くこのような作品を生みだすような

人であれば、それを作品がのぞむよりよい空気感の空間の

中に展示してみたい… と思うのは当然のことであろう。

自作に居心地のよい居場所を与えて、作家自らがその作品の

響きを堪能する――

そういう意味合いも強く感じさせる 「アートする情熱」 がこちらにも

伝わってくるような密度の高い展覧会であった。

作家は、小さいときから 「紙」 がとにかく好きだったそうだ。

そして、20年ほど前に阿波の楮和紙漉きに出会う…

作家の作品づくりの人生の中の 「今」 が、

ちょうど今回の作品の紡錘形のふくらみの時間に

重なって見える…

―――――――――――――――――――――――

五十嵐美智子 ― みず の きおく ―

2013.12.2(月)~12.7(土) 11:00~19:00

ギャラリー悠玄 東京都中央区銀座6-3-17 悠玄ビル

TEL 03-3572-2526

泰明小学校前のカフェ脇の泰明通りを入ってすぐ左側

―――――――――――――――――――――――

写真:筆者撮影

(131208 展覧会の会期と関連する記述を書きかえた)

2013年12月3日

美 ○ 会う

まとまった空間ボリュームを有するギャラリーの壁に、

その壁と共生するように白い直方体と 垂直の細い木地の角棒とが

いろいろ変化して絡まった作品が点々とならび、

床にはなにやらゴロっと小さな塊の作品がふたつ置かれている…

個々の作品の「パッと見の、どうだ!」という顕示圧はなく、

カラッとしたシンプルさで、作品と空間性とが相まって

「独特の抽象性の響き」をかもしている。

それは、純粋な幾何学的形態と なにか機能する物体との中間に

あるようなゆらぐイメージの中にあって、

イメージ世界の認識座標としての範疇の辺縁部に位置する

〈ヌエ的領域〉 に属するもののようでもある。

素材の用い方に現代社会との脈絡をおのずととりこみつつ、

フォルムのありようは 「暗示のゆらぎ」 を含み、こちらの想像力を

刺激してくる。

これは、相澤秀人さんが 先ごろ四谷のギャラリーで見せてくれた

実験的な造形の印象だ。

相澤さんは、これまで合板などの規格木材を用いた抽象作品で知られた

人だが、今回は、一種類の規格材の 〈小角木材30×36〉 だけを使用して

作品を作っている。

その角材を集成したブロックと、そのブロックを貫通したり、支えたりして

いる (ように見える) 棒状の角材との取合わせのバリエーションで、

作品群が構成されている。

ブロックと貫通材 (あるいは支持材) との相互関係は可変で、

個々の作品のあり方とレイアウトの作品相互のバランスを決めるときに

その可変性が生かされたのであろう。

結果的に、それが決まるところに決まる ―― この単純な可変項の存在は、

微妙なユニークさをもっている。

集成ブロックの方は、木地がうっすら浮きあがる程度に白く塗られていて、

それによって直方体は白い壁面に融和し、かさばり感、重量感が

抑制されている。

その白いボリュームの下側の壁面には 複雑な淡い陰影が寄りそい、

上側の壁面には ブロックの白い上面が生みだす 〈リフレクション〉 が

ほのかに見える。

ブロックに対してとても細く見える棒状の角材は木地のままで、

貫通する (あるいは重力に抗して支える) 垂直ラインとして強調されている。

これによって、表現体のふたつの基本要素が独自のメリハリを得ているのだが、

ブロックのボリューム感をあえて抑制するように白色塗装をしているところが、

この作品のかなめになっているように感じた。

集成ブロックの量塊性と貫通 (支持) 体の繊細さとの極端に不安定な対比は、

この作品のフォルムを特色化する魅力であるが、

その対比に、ブロックを白く塗装するという 〈量塊抑制〉 を加えることで、

作品の突出した性状のいわば直線的感受を迂回させ、

見る側の想像力をそれとなくゆっくりと作動させることになる。

パッと見の刺激の強度ではなく、

じんわりと広がる 「暗示的で、ゆるい世界のゆたかさ」 …

見る側の意識の中に、焦点を安易に結ばせることをしないで、

そのスキマにひろく日常時空の意識/無意識を引きこみながら、

フォルム構成の美的な滋味感覚と、たゆたう想像力喚起の波動との間を、

往還させられてしまう…

これは、もしかして、

「垂直的思考・行動が特徴の男性世界」 と、

「自己享受的で泰然とした女性世界」 との

関係性のユーモアなのか?

あるいは、「それぞれの異質性が生かされた組み合わせによってこそ

生成される何ものか」 を暗示しているのか?

そんなふうに、頭の中をとりとめのない連想がよぎっていく…

近すぎたり、あたりまえ化の中で、かえって意識されないこと ――

作品は、そういうことも想像させた。

たとえば、われわれが逃れられないもっとも身近の作用であるにもかかわらず、

日常ほとんど無意識化されている 〈重力の作用と垂直性〉 のこと…

さらに、

手を動かして造形することをすっかり遠くへ追いやってしまった

機械生産一辺倒の時代にあって、

日曜大工をする人ならばDIYセンターで目にしているであろう

工業生産品の小角木材を用い、それを手ノコで加工する ――

という方法が、作品の形に微妙なゆらぎをもたらしてあたたかみを感じさせる。

そういう、工業生産品に象徴される時代性と 人の手による加工という行為の

からみあいで 表現体を形づくるということ ――

これはつまり、〈機械化〉 と 〈人間の手〉 という相反相補的な

根源的モーメントとの接点をもつ 〈詩的な行為〉 にもなっている…

床と作品との本格的な呼応関係についてはこれから展開したいテーマ ――

そう、相澤さんは語っていたが、今回、床に置かれていたふたつのオブジェは、

壁面に張り付いた作品の残材から生まれたもので、

ふたつのオブジェは、ひとつのブロックをふたつに切断した片割れをもとにして

作られている。

そのようにさまざまなレベルで、視界に存在するものの間の

〈隠れた関係性〉 が意識されている。

相澤さんの作品は、ひかえめな存在感であたたかみを感じさせ、

見る側は 自分のペースで

全体を眺めたり… 集成ブロックの小口の表情を見入ったり…

ゆったり味わいながら いろいろイメージし、たのしい…

展覧会の印象を文章化する作業は結構むずかしく、

読まれる方は、なにかとても難解な作品のように思われてしまうかも

しれないが、実際はまったくそういうことはない。

聞いた話だが、たまたまギャラリーに入ってきた男性が、椅子にかけながら、

「ここは休まるな…」 とつぶやいたそうだが、相澤ワールドはそういう性格を

もったやわらかな世界だ。

写真:筆者撮影

2013年3月24日

美 ○ 会う

なにか自分自身が融けていくような そんないとしさを感じさせる――

( かそけき美 ) のひととき…

毎年一回 銀座のギャラリーで、最高の舞い人と創造的な舞台のしつらえ

による総合アートを ぜいたくに体験できる稀有なチャンスがあり、

私は、そのこじんまりとした深遠なる舞台を毎回のがさずみてきた。

舞い人は同じなのだが、意想外な演出の舞に 毎回引きこまれてしまう。

ギャラリーの空間は古く、その様態は整然からは遠いものなのだが、

それが、いわゆるこぎれいにまとめられたモダンスペースには

欠落しがちな ( 独特のゆるい空気 ) をかもしている。

整理されていない空間の出っぱり引っこみが、空間演出の陰影の中で

思わぬプラスのゆらぎをあたえ、うつくしい…

この総合アートの核には 作家でもある女性プロデューサーがいて、

その人の眼と創造の熱が ほかの才能を引きよせる。

魂が 魂を 選んでいる…

舞い人は、静止することのゆたかさをうつくしく体現することのできる

魂と肉体の才女で、

その人はかつて 「静止している時は、体がきわめてはげしく働いている…」

と話していた。

もっともっと留まっていたい、でも体がもたない――そのぎりぎりのところで、

( 静の無限性のゆたかさ ) への愛が 燃焼する。

この12/17に行われた公演 「白い闇」 は4周年目にあたるが、

その舞台には、空間オブジェと映像の制作で女性作家2人が参加した。

しかも 2人とも今回初めての参加だ。

プロデューサーをふくめ、全員女性…

全体の舞台の組み上げがどのようになされたのか?

まず、プロデューサーがさまざまな音源をチョイスして、音響技術の

担当者(この人は男性)といっしょに40分の長さの音づくりをする。

その創音データを、舞い人、映像作家、空間オブジェ制作者に送り、

それぞれがそこから湧いたイメージでのびのびと創作をする。

そして、本番直前に、全員が集まって調整をしたという。

舞い人やほかの作家のことを、プロデューサーは深いところで直感的に

把握しており、信頼している。

だから、舞い人や協力作家のもつ創造世界の質が相互に共鳴する

人たちによる創造世界なのだ。

そこには、プロデューサーのつくった音というやわらかい基軸が

まずあって、それがたとえば 「循環する水」 といったイメージ (実際の

基調イメージは多重的で詩的複雑さをもったものだが…) とともに

参加アーティストたちの間で共有されるが、あとは、それぞれの個性的な

創造のジャンプが展開されて、全体としてしっくりとした基調の空気を

もちつつも、しかし、まさに意想外の世界が相互に融け合ったうつくしい

静寂の世界が生成されていく…

舞いは、かならずしもリハーサル通りではなくて、即興が入る。

この公演は、再演されることはない。

プロデューサーと参加アーティストが声をかけた関係者50人ほど

(空間の大きさからこの人数が限度) を観客とする。

まさにぜいたくの極みの時間…

クリエイティブな魂が

うつくしく融解しあう

人生でただ一回の

出来事としての

ぜいたくな

静寂のとき …

――――――――――――――――――――――――――――――

「白い闇」/季節を舞う 2012.12.17

演出・サウンド : 佐藤 省 舞踏 : 趙 寿玉 空間オブジェ : 田尻 幸子

映像 : 小川 真理 音響技術 : 安本 尚平

――――――――――――――――――――――――――――――

写真:筆者撮影

2012年12月22日

美 ○ 会う

最近 手づくり空間の魅力的な事例に たてつづけにふたつ出会った。

ひとつは 男性がつくったもので、もうひとつは女性の手になるものだ。

ごく一般的には、男性は、自分の世界にのめりこんでマニアックに

モノや世界を追求し構築する傾向がつよい。

それは、身近な生活の質との関わりよりも、むしろ 「何かむこうの

抽象的な世界」 へのあこがれ(男性的な夢)や追求…

そして、それにのめりこんでゆくモノトラック性…

これにたいして 女性は、身近な生活のディテールにひろく関心をもち

それを楽しんでゆく傾向がつよい。

それは、「自己自身のすてきさの意識」 を核にして、生活にまつわる

多様なすてきなる世界への つよい関心(女性的な夢)と行動…

生活領域に視点をおけば、女性は 「夢半分、現実半分」 の感じで生き

視野にはいる多様な世界を マルチチャンネル的にあじわってゆく…

これにたいして、男性は、もっぱら仕事にかかわっているうちに 生活

領域のゆたかさをエンジョイする具体の行動からはなれてしまい、

知らぬまに それをたのしむ意識や美学を失いがち…

ところで、今回たまたま出会ったすてきな空間は、男性がつくったのは

住宅で、女性のほうはミニカフェ。 いずれも生活領域の空間だ。

蛍が生息するという清流に面してひっそりと建つ木造家屋は、じつに

百年以上の歴史をもち、これを、くみとり式トイレを浄化槽方式にする

工事や入りやすいオリジナルの五右衛門風呂をつくることをふくめて

すべての住宅改造を自らの手でやり… 緑深き清流を感じ、暗がりの

生きる独特の空間に仕立てあげてしまった…

その 〈川の気に包まれた空間〉 は、山崎史朗さんの手になる水眠亭。

彫金をやり、めくるめく万華鏡や茶杓などをつくり、また ベ―シストで

あり、俳人でもある山崎さんは、手打ち蕎麦の名人でもあり、蕎麦は

もちろんだが蕎麦がきにいたってはお菓子のようで うなってしまうほど

おいしい…

自らが求めるものを ぶれることなく実行してきたまさに逸人だ。

串川沿いのその手づくり空間は、「自然態の快」 といったようなものを

実現していて、そこここに山崎さんの眼にかなった上質なモノたちが

しずかにくつろいでいる その 〈部分部分の世界〉 を 目のうつろいに

まかせて ただ たのしんでいる自分…

湯船につかったときのように自分が時空に浸っていて、目と耳と肌

が ここちよく 〈時空の変化〉 をたのしんでいる…

暖炉のすぐ近くの椅子にかけて 〈寒気の中の暖〉 をありがたく思い

キャパっシティのおおきなスピーカーから流れる張りのあるクリアな

サウンドにつつまれながら 目は 室内の部分部分を味わい そして

自由に移ろい… 背景に 川の流れの音が 聞こえたり消えたり…

川の緑が正面の窓ごしにたっぷり見えて 夜になると 落葉をのせた

一枚ガラスの天窓から煌煌とかがやくまんまるい月が見えた…

この空間は、時間をかけて絵を描くように手づくりされたコラージュ

作品であり、そこには、人の手が生みだしたものと自然、そして、

視覚と聴覚と温度感覚のここちよい変化があって、全体が 〈丸い

時間的宇宙〉 になっている。

人の手が生みだしたものといっても、それは、山崎さんの作品で

あったり、山崎さんの眼が選んだものであり、気やすく購入した

ものではけっしてない、ということ…

部屋の片隅に、日本でつくられた最初期のピアノが置かれている

が、ベ―シストの山崎さんは ここでよく仲間とライブをやっている。

そういう音の世界に、手打ち蕎麦をはじめとする自前の料理…

こうなると、もう、空間にゆったりひたって ただ 会話をたのしむ

だけ…

女性が手づくりしたミニカフェのほうは、店主の沖田悦子さんの

とにかくこまやかなセンスが隅々までゆきとどいた空間だ。

塗装はフラットに仕上げたきれいさではなくて、不均一な表情の

味わいであり、家具類は 古びの美をもったものがそろえられて、

それぞれが異なったデザインである。

空間のそこここにさりげなく配された無数の味わいある小物たちは、

ただ置かれているのではなくて、空間や光との関係の中で独自の

位置をあたえられ、その詩的なひびきを奏でている。

ふと見ると、一隅にかれんな野花がしずかにおかれていたりして…

それらの配置は、計算された…というよりも、直感的なきめかたの

強さを秘めているように感じられた。

CAFE トワトワト という名称は、やわらかで軽やかなひびきをもって

いるが、それはアイヌ語で 「きつねの気配」 を意味するとのこと。

ガラスコップで出された水は、じつはお冷ではなく、お湯だった。

空間づくりと その他の面のこだわりや創造性が、一貫している。

低彩度な世界や、材質の時間的渋変の中に生成する味のある表情は、

ひとにやすらぎを感じさせ、異質的なもの同士を調和共存させる性質を

もつ。

そうした性質が生かされた空間としてふたつの事例は共通性をもつが、

水眠亭の方は ただただ浸る 〈まるい時空〉。

これにたいして、トワトワトの方は、構成要素がどちらかといえば抽象的

な性格を有していて、つまり、かつて用途をもっていた 〈ごく身近なアイ

テム〉 で空間が構成されていて、 見る側がかってにふわっとした物語を

想像することはあっても、そこには 高価なアンティーク類にみられるよう

な強い象徴性はなく、だから、そうした部分要素の稠密な構成が、写真

の中でこそ可能な 〈魅力的構成〉 を遊ばせてくれるところがあった。

*写真はいずれも CAFEトワトワト (筆者撮影)

なお トワトワトは 2014年7月に営業を終了しています。

2012年12月3日

美 ○ 会う

「これは!」 という対象に出会ったときにカメラを向けて、フレーミング

をはじめとする 《 写真のもつ異化力 》 をたのしむ ――

そこにあるのは、対象が発する直覚的魅力を定着する というような

単純な意識ではない。

そうして撮りだめしてきたノンジャンルの写真の中から、

「飽きないテイストを発散するもの」 を自分なりに選りすぐり、

それをさらに、テーマ性というくくりで編集するのではなく、

異質な写真世界をあえて並置することで生成される 「微妙な共鳴」 を、

見出してゆく遊び…

そうして構成された30ページほどのフォトブックに対して、どちらかというと

派手なところのない写真世界に対して、はたして他者がどのような反応を

示してくれるのか?

過日、150人の作家が参加した美術展に、そのフォトブックを出品した。

12日間の会期中 私自身毎日会場に足を運んだことで、アーティストや

一般の方々のそれこそ個性的な反応を聞かせていただくことができた。

大変おもしろい体験をした。

写真は他のアートにくらべてわかりやすいところがあるので、興味を

もってくれれば その印象をすなおに言葉にして聞かせてくれる。

この写真は、加藤哲さんのインスタレーションを撮影したもの。

まるで、エッチングのようだ ―― と評してくれた人もいる。

《 坐れない椅子の羅列 2009 》 巷房・2

ここには、すべてがある! 男女、年齢に関係なく、ここにすべてがある!

いうなれば… A to Z…

自分も、仕事(美容師)で、A to Z をめざしてやってきた…

こう評してくれたのは、美容室を経営されているMさん(男性)。

この言葉には、写真集を媒介に、Mさんの美意識の強度を伝えてくれて

いるところがあり、「感じたことの言葉化」 ということが それ自体 美意識

に深く根ざした「真摯な創造行為」であることを感じさせ、うれしかった!

貴重な空間の広がる写真集…

ひとつひとつがいとおしくなるような、

まさに(写真集の)巻頭にある言葉の通り…

と、感想を送ってくれたのは、アートに造詣が深い旧友のS君。

「写真集というより アートの感じ」 ―― こう評してくれたのはギャラリーの

オーナーであるGさん(女性)。

ひとこと 「美しい写真!」 と言ってくれて、そこにかえって言葉の重みを

感じさせてくれたのは 少女の魂を描き続けるイラストレーターのAさん

(女性)。

写真全体に 清涼感がある、と評してくれたアーティスト(女性)もいた。

その人の創造世界を作品などを通して知っていれば、そのひとの発する

ことばには おのずと独自の響きが加わり、手ごたえを感じさせてくれる。

個々の写真に関しては、それこそ個性的な反応があってたのしかったが、

写真集の中に タイトルをつけるとすれば 「忘れられた夏の場所」 という

のがいいかな と思っている写真があって、それは避暑地の夏の光を反射

させている窓をもった静かなたたずまいの物置小屋の写真なのだが、

その明るい雲が写り込んだ白いガラス窓の風景に、

「空(そら)が住んでいる家みたい…」 と

詩的な表現をプレゼントしてくれた作家(女性)もいた。

写真集全体をとおして、反応が比較的集中する写真があり、それは

それで、うれしいものがあった。

しかし、感受世界はそれぞれの人間でそれこそ多様であり、ひとつとして

同じ内的宇宙は存在しないのだから、「個別の微妙なる世界」 こそを大切

にして その感受をたのしんでゆくことを人生上のポイントとするのならば、

感受のあり方は それぞれでよいのだ!

写真集の中に、ルイス・カーンというひとが設計したキンベル美術館の

外構の写真が1枚入っているのだが、展覧会の開催中に、この写真に

反応したひとは 実は一人もいなかった…(笑)

その写真に写っているのは、両側を打ち放しコンクリート壁で仕上げて

空間を端正にアーティキュレートしたまっすぐな園路で、やわらかな表情

をした自然石平板のステップと 沈んだ色合いの豆砂利洗い出しの平場

など、相互の取り合わせがじつに丁寧で、その全体が、木々の緑という

複雑系とともに うつくしく共鳴しあっている…

専門家の眼は、そういうところに感動してしまうのだが、それは専門家の

位置がそうさせている ―― ということだ。

アートの創造は、自身を問いつづける孤独な営為…

作者の熱が生みだした作品が 他者の〈共鳴〉を誘う…

そして、その〈共鳴〉は、多様そのもの…

〈共鳴〉の強度という点で たしかに普遍性の有る無しは存在し、

その中味はというと それは感受した人間によってさまざまであるが、

いずれにしても、〈他者の共鳴〉 は単純にうれしい!

他者の共鳴が言葉で伝えられ、作者自身が記憶の隅に追いやって

しまっていたがゆえに生じる虚をつくような指摘の感動があり、

ときには、まったく気づかなかったことを気づかされることもある。

自分で生み出した世界は、自分自身よりも、他者こそがエンジョイして

いるところがあり、他者の共鳴の言葉は、そのことが暗示されている

よろこびでもあろう。

2012年11月25日

美 ○ 会う

アーティストが環境をえらび、そこで作品を制作する… その結果、環境と

作品が共鳴しあって独自の響きが生成される。 これがインスタレーション

のおもしろさだが、実際は、この作品と環境の共鳴というところがむずかし

く、作品が中途半端に浮いてしまっているケースをよく見かける。

数日前の秋晴れの日に、すばらしいインスタレーションをみた。

友人の藤井龍徳さんの作品で、今回はどんなものを作ったのかまったく

知らない状態で我孫子の布佐を訪ね、で、人影のまったくない住宅地を

歩き、すこし道にまよって丘の上に小学校を発見… 目指す公園が脇の

雑木林をくだった先にあることをおしえてもらった。

木漏れ日のゆれる林をくだったところで、木々の先に、明るい緑の空間

がひらけ、そこに… ぱっと目をひくかたちで それはあった…

一段低くなったところに細長い緑地がのびのびときもちよくつづいていて

そこを ただただ さわやかに 風が吹きぬけてゆく…

ゆるやかなカーブをえがく麻のロープに 無数の帯状の白布がつるされて

風の息とともに 光の陰影模様をきらきらとえがいている…

おだやかな 静寂 ……

人の手によって構成された存在なのに、まわりの緑と 雲を浮かべる空の

たたずまいに 動的に完全融和 ―― そんな印象である。

肌に風をうけながら… なにかなつかしいようなにおいをただよわせて…

それは、無意識下のさまざまな記憶らしきものが、その輪郭があいまいな

ままに 微音をひびかせている…とでもいうような感覚か…

光の神々しさ… いや、物干し台で陽光をまばゆく反射していた洗濯物

をただ幸せ感の中で見上げていた幼少時の記憶と重なっているのか?

環境とともにあるこういう動的融和はまったく写真にはならない、という

ことをあらためてつよく感じた。 現場体感こそが 文字どおり全的な力…

写真による異化された映像は、それ独自のテイストを発散しているが…

白布は、廃棄されたシーツを裁断したものを使用していて、ベッドの上

の夢を 天にむかって解放していきたい… そんな気持ちがこめられて

いる、と秋の光のもとで作家はおだやかに語っていた…

【追記】

藤井さんは、人間がふだんまったく感知していないもの、あるいは、

あいまいにしか意識していないようなもの、に一貫して関心をもち、

それをイマジネーション連鎖の基点として作品づくりをしてきた作家だ。

2011年の原発事故よりずっと以前から、《宇宙放射線》 に着目した作品を

作ってきた。

ここに掲載したインスタレーションには、『Abiko Weather Station 2012』 という

タイトルがつけられていたが、一年ちょっと前に、その怖さを五感が感知できない

という、そういう 《風》 が北からやってきた…

記憶に生々しいそのなんともイヤな感じというものを、

いま目の前で白布をたなびかせている 《風》 が、こんなにも爽やかに感じられ、

美しい光景を見せてくれているのに… なのに、どうして……

という気持ちとして、対照的に、寡黙に、伝えているところがあった。

気持ちに余裕のあるときに、そのありがたさをつくづくと感じることがある

《爽やかな風》 とか、《ゆたかな風景》 とか、《雑音のない静寂》 とか…

いわば、「ふつうの、おおらかな、大切なものたち」 …

藤井さんのインスタレーションは、そうしたものの大切さを訴求してくる

《介在性の美》 ―― でもあり、

インスタレーションならではの 「作品とまわりの環境との交絡の響き」 が

きわだつ直覚美に隠れて、それとなく、密実に、生成されている。

写真:筆者撮影

2012年10月30日

![585 ¶E]H330pix](http://ops.co.jp/wp/wp-content/uploads/◎-佐藤省作品│《本》の異化造形-2023-右余白に文字-縦330pix-C-HATA-Ryutocu.jpg)