美 ○ 創造 美 ○ 思索

まったく見たことがないような「形(かたち)」を創り

たい!

── 自然界に存在するものをはじめ、人間が長い歴史の

過程で生みだしてきたさまざまな形とは異なる「3次元

の形」を求めて、真剣な遊びの探索を続け、その成果を

一年に一回開催されてきた「おしゃべりなアート展 /

Message Art展」で発表してきた。

そのような立体を生みだすには、「作品に用いる素材」

こそが基本的に重要だ。

作品の保存性を前提に素材を選定することはせずに、

とにかく「未見の形」に出会うことを目標にして、

柔軟な頭で素材を考えるのだが、不思議なことに、

この素材で創ってみたい!─── そういう気持ちに

させてくれる素材に、いつも偶然にめぐりあう…

平面性の紙とか 細い針金などを用いて、単なる表層的な

美というのではなく、自分の内面世界および外界の全体

を包括しているであろう まさに「宇宙的なさまざまな

脈絡」を感覚し、思索して、「今このときの筋」のよう

なものをつかみ、直観を働かせながら、ゆらぎの創作

世界を進んでゆく…

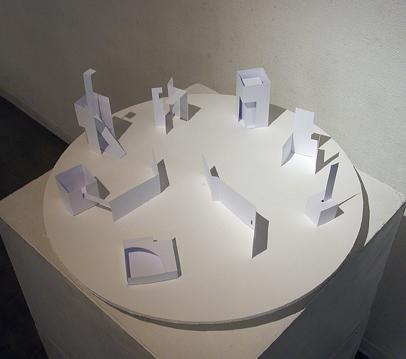

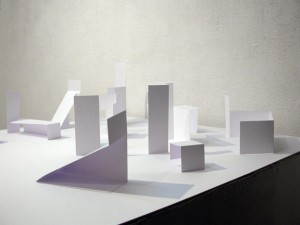

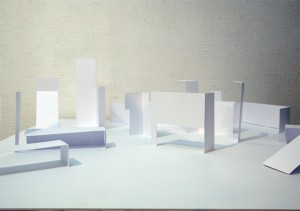

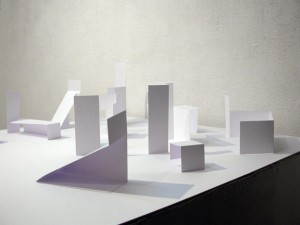

私は「物質的な形体」と同時に、つねに「空間性」を

見つめている人間であるが、今回の作品は、透光性の

極薄の平面素材によって、サイズと稜長比にそれぞれ

個性をもたせた「空間内包型の直方体と立方体」を

複数個作り、それらの高さおよびボリュームにおける

相互関係に、ゆるやかな螺旋状の視覚的ムーヴメント

を与えて、円形領域の中に配置した。

今回の作品に用いた素材はポリエステルの合成紙で、

厚味が0.19mmという透光性の平面状のものである。

小型カッターによって容易に加工できるのだが、

その反面、立体に組み上げる際の「相互接着」に慎重さ

が要求された。

接着剤を立体の内側に塗るとしても、透光性の素材なの

で、接着跡が透けて見えてしまうのである。

作品の完成形において、面の接合部ができるだけ目立たな

いように立体の面の展開図を工夫するのだが、どこかで

面を相互接着することになってしまうので、いずれにして

も、その部分の接着を丁寧にやらなければならない。

平面を直角に接合させる部分の内側に、透明度の高い

接着剤を塗布するのだが、そのときに直角の入り隅側に、

接着剤が横に広がらないように丁寧に塗布する必要が

ある。

こうして立体化されたものを眺めてみると、立体の中に

入った光が、外皮を通して滲みだしているかのような

柔和な表情を見せてくれて、その表情のグラデーション

は、実に豊かだ!

そういう透白素材の独特の表情を生かしながら、

展示会場の大きさの中で映える形ということも考え、

自ずと導かれたイメージが、今回の作品の形になった

ということである。

本作品は、今年(2025年)11月に開催された 第18回

Message Art Exhibition に出品された。

(神楽坂セッションハウス・2F Garden)

同展には60人の創作家が参加して、それこそ多様な

美の空間を生み出していたが、私の今回の作品に関して

は、「作品について話しを聞きたい」というリクエストを

想像以上に多くの方々からいただいて、作品を介した対話

を愉しめた、まさに特別の展覧会であった。

来廊された多くの方々からいろいろとありがたい言葉を

いただいたのだが、本展の企画者である 佐藤省氏(アート

ディレクター│アーティスト)から特別に寄せられた作品

評が、それ自体 創造力に富んでいて、大きな世界への想像

を愉しませてくれるものがあったので、ここに引用させて

いただいた。

………………………………………………………………………

光に紡がれた静寂から立ち上がっている「透白の立体」は

存在の際 (きわ)で、空間そのものに浸透している。

長方体、正方体は見えているのに、言葉から遠く、

淡く輪郭を震わせ、ひたすら孤独に耐えている。

乳白の光に沈澱した闇の骨格に、沈黙は惜しみなく充塡

され、虚空の海を揺らぎ 彷徨する「透白の立体」……

無限へ果てしなく 風の色 探がしながら……

物質的な存在に踏み入ると、

社会 対 個人、国 対 民族という、本来ならばその限られた

地平で融合している存在でもあるのだけれど、

個々に孤立し 、閉じた存在の景 ─── とも取れる。

素材の物質感が醸し出す陰影が、今の世界情勢を暗示させ

ながら、その美しさ故に、人を詩的世界へ誘惑飛躍させる

力を秘めている……

と「透白の立体」を眺める。

見えているのに 見えない…

というのは、形が限定されない ということかと。

それ故に 作品世界へ、自由に 広く踏み入り、

自身のイマジネーションを存分に遊ばせてくれる

魅力を秘めている。

あのイメージから紡がれる言葉は際限が無く、

削ぎ落とした根源を問う形は、無駄が無く、

それが逆噴射して……

こちらへイメージを突きつけてくる。

そのゲーム性のような面白さに はまるのは、

他に無い深い味わいによるのだ。

作品をどう見るか!─── は、作家の思索思念を離れ、

受け取る者に、「イメージの旅」をさせてくれて

そんな《内面の幸せな出会い》を提供してくれる……

掲載写真:

透白面の「光の透過と反射が織りなす色調の妙」

は 写真では 再現不能であるが、画像処理によって

作品全体の雰囲気に近づけたものを掲載した。

Copyright© Hata Ryutocu. All rights reserved.

2025年12月15日

美 ○ 創造 美 ○ 思索

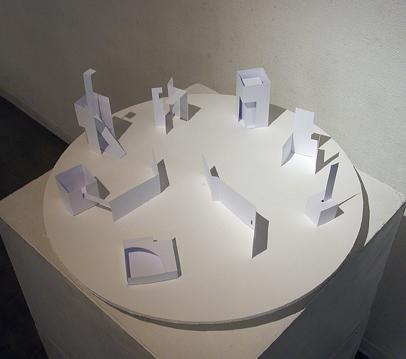

ここに掲載されている作品《空(くう)の生成》は、亜鉛メッキされた極細のスチールワイヤー(径0.7ミリ)だけを用いて作られたシンプルな作品であるが、円形の領域上に置かれた6個のオブジェ(個立体)のあり方は、それぞれがきわめて個性的で、しかも、実物の形と基板上の《影》とが重なりあって、多変諧調の複雑な景を醸している。

作品全体のサイズが小ぶりなので、観者と作品とを結ぶ視線角度が開放されていて、俯瞰はもちろんのこと、作品が置かれた基板面に近い横方向から眺めるなど、自在だ。 さらに、円形基板を回転可能にしてあるので、観者が体を移動することなく、注視点の視界と手の動きを呼応させながら、瞬間瞬間の新しい見え方との出合いをじっくりとたのしめる。

この作品では、円形基板上の複数の個立体の「個々の形」と「全体の構成」のあり方について、スケッチやマケットなどによる「事前のスタディ」をまったく行っていない!

つまり、《瞬間のひらめき》で、すべての形を創っていく自由造形である。

観者は、この作品が醸している「沈黙の中のざわめき」で、内面が宙づりにされてしまうかもしれない…

本作品は、昨年(2024年)12月に開催された 第17回 Message Art Exhibition に出品された。

(展示ギャラリー:アートスペース羅針盤/東京都中央区京橋)

来廊された方々からいろいろの反応のことばをいただいたが、Message Art展の企画者である 佐藤省氏(美術作家│アートディレクター)から寄せられた作品評が、作品の全体の特徴を美しく表現していただいているので、以下に掲載させていただく。

……………………

昨日拝見した作品をどう捉えようか!と…頭の中で考えをめぐらしているが、ワイヤーの作品であるのに、言葉が引っ掛からず、すり抜けてしまう…

これはただごとではないなぁ…と

広く立ち上がってくる空間は、充溢しているのに 黙すざわめきを浸透させ、現象は、意味など遥かに超えて、淡さゆえの滲む影が 作品の発する光で深い宇宙を醸造している…

俯瞰するその形は、存在からも言葉からも遠く…

それは孤独な海を漂泊しながら… 見る者の脳内を大きく揺らし続けるに違いない~♪

そして、さらに佐藤氏の創造的な感受力が動いて、

エネルギーを秘めた繊細なワイヤーは、時間空間の見えない裂け目を軽やかに奔(はし)る。

その地点に立ち上がる骨格ともいえる形は、記憶された軌跡というよりも、未来を予告する一瞬を捉えた形 と見える。 それゆえに存在の完璧なまでの淡さが意志をもって揺らぐ。

沈黙を喚起する地平を俯瞰する… その視界を遮る光の存在が、この作品の空(くう)を想像させる。

作品の角度を変えて眺めてみると、また面白い言葉が生まれ出てくる…

と作品評が展開した…

──あとがき──

作品が完成したとき、アトリエの南側の窓から入り込む陽光が天井面で反射して室内がやわらかな光に包まれていた… その拡散光のもとで見た本作品のひっそりとした静謐な佇まいは、なんとも言えぬ魅力をたたえていた…

さまざまに空(くう)を舞う繊細な亜鉛メッキ鋼線が、ひそかに息づくようにその表面を控えめに反射させながら、じつに微妙に変化していく…

相互にからみあう細いラインが、それぞれに異なった趣をたたえていて、

我を忘れてしげしげと見入ってしまった…

眼では感じられるが、写真では捉えられぬ! ─── ほかでは体験できないであろうところの「とてもひそやかだが、確かな全的な存在感」が、そこにはあった。

この作品を見た 金子清美氏(美術作家)が、「風の遊具」と、ふと声に出された…

この詩的なことばに、私は「飛んだ感性だな!」と、にわかに嬉しくなってしまった…

写真:筆者撮影

Copyright© Hata Ryutocu. All rights reserved.

2025年3月15日

美 ○ 創造 美 ○ 思索

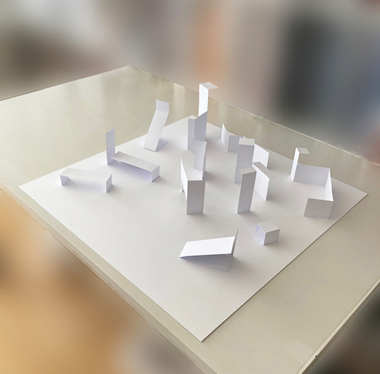

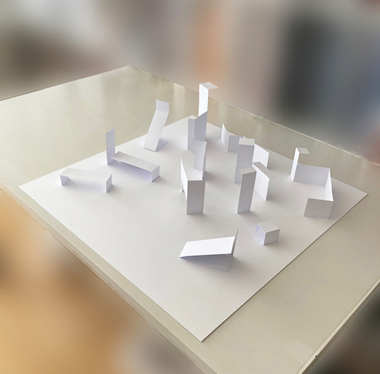

私は シンプルな造形が好きで、しかもシンプルでありながら「ゆらぎ」の

ゆたかさを与えるようにしている。

そこに、創造という深い営為のおもしろさがあり、同時に、困難さもある…

そして、あえて「連想」を誘わない「無意味で、しかも、見たことがない

ような独自の形体」を求めて、創造という自由な遊びをしてきた…

ここに掲載したオブジェの素材は、一昨年 (2022) 掲載した〈虚空の立体〉

で用いた0,2ミリ厚の薄紙と同じものを使用している。

カラープリンター用の上質な紙で表面がコーティングされており

くっきりとした印象の独特の白さをもっていて陰影の妙が立ち上がる。

立体の形を保持するうえでほとんど限界に近いこの薄紙で、物質感を消失

させた「幾何学的な平面」による独自の美的形体を複数創ってみた。

それらは、それぞれに個性をもった形であり、形体相互の関係と

スペース的な間合いを考えつつ、円形領域の中に配置している。

円形の領域は、外方向への空間的な広がりのベクトルをもっているので

個々の形体をやわらかくその領域の上で遊ばせてくれる。

こうして、そこに「 個立端整の形体群の異/和 」とでもいうべき《 景 》

が生みだされた…

円形基板は回転することができるようになっていて、この工夫によって

オブジェに向けられた観者の視線が、回転によってもたらされる

「ほんのわずかなアングル差による《 瞬間的な景の変化 》の妙」を味わう

ことになるかもしれない ────── そうした「《 微妙 》の中にひそむ

わくわくするような宇宙的時空感覚」とでもいうべき《意想外の感動》を

期待する思いが、私の中にあった ……

平面がかろうじて立っているかのような

紙立体の一部に小さく四角に切り取られた穴から

光が通過している…

その立体の影の部分にできた 光の穴 を凝視していると

地面にすい込まれていく感覚に…

吸い込まれていくのは精神なのか肉体なのか…

─── 金子清美氏(美術作家)による独自の直感世界

円形基板上の8個のオブジェ群は

抱 / 支、交 絡、囲 重、空 / 未、芽 / 初、開 口、曲 / 直、挿 / 受 といった

「素純な造形原理」 によって創られているのだが

その「素純な造形原理」とは、われわれのまわりに遍く存在している

「形」あるものが、ある源初的な生成原理にもとづいて形を成している

───── そういう独自な視点によって探求された措定的な原理である。

いいもわるいも明々白々のリアルな形として存在させられているオブジェ群

は、形それ自体として《シンプルな美》を体現するようにしているのだが

そうした具体の形体の背後に、この作品を作品たらしめている隠された

コンセプトが存在しているということこそがこの作品の真骨頂であり

見た目の形体はシンプルな様相を呈しているものの、全的にはきわめて

デリケートな複雑系の世界である。

そういうことで、本作品は、表層の裏側に隠れている種々の脈絡を愉しみな

がら「〈人生時空の哲理 〉を形にした」ようなところがあり、したがって

本ブログを閲覧されている方々には、形体を 見る だけではなく、むしろ

それを 読んで いただけるとありがたい!…… と思っている。

今回の作品は、昨年(2023年)12月に東京京橋のアートスペース羅針盤で

開催された「第16回 Message Art 展」という佐藤省氏(美術作家・アート

ディレクター)が企画するグループ展に出品されたものである。

多くの方々から本作についての感動のことばをいただいたが、作品が介在す

ることで、特別に妙味のある対話ができたことがなによりもうれしくありが

たいことであった。

アート作品は、完成すると作家の手を離れてそれ独自の世界を生きていく

──── 確かにそのことは一面の真理だが、しかし私は、自作を介して

美感覚の鋭敏な方たちと、具体のことばによって、作品に感じた印象とか

そのほかの思念のやりとりを愉しむ ……

ふだんは意識にのぼらない「人生時空の深遠につながるような思い」が

アートが介在するがゆえにふつふつとする ──── そういう、そのとき

一回限りの時空を、とてもいとおしく感じてきたのである。

ところで、この機会を利用してぜひ記しておきたいことがある。

一回限りの人生をゆたかに生きるためには、自身があらゆるフェーズで創造

的であること、そして、内面宇宙が共融できるよき他者をもち、その無限性

の共融世界を愉しみ、大切にすることであろう。

人生時空の新鮮さと深さの醍醐味は、いまこの時の《瞬間》の中にある。

深く広く考えることも大切だが、《自分の軸》で、とにかく実行すること

である。

この現実の時空はゆたかさに満ち満ちている!

現実の時空は、いいもわるいもミックスされた世界であり、片方だけでそも

そも成立するものではない。ネガティブもきわめてありがたいことなのだ。

現実の時空に存在している《リアルな形》について眼を転じてみると

まず、人間が生みだすものは、人間存在の外の「自然界」は絶対生みだすこ

とはできない、というあたりまえの真実に気づく。

このことをまず最初にきちっと認識しておくべきであろう。

そして、人間が生みだす《リアルな形》のうち、《機能をもった形》は

考えてみれば不思議な形をしている。 《機能》の求めに応じて生まれる形

なので、それは力強さを有し、しかも、はじめて形にされるときのことを

想定してみると、ある「単一の機能あるいは複合的な機能」に応じて

それ以前には見たことがないような奇妙で不思議な形を体現していること

に気づかされる。

そして、機能的な形をつくるときにも、《本能》に根ざした人間固有の

《美意識》がおのずと動く。 しかし、あくまでも、美意識云々の以前に

《機能》が前提されているのである。

《アート》における表現体は、創造する人間の内面宇宙との往還で生まれる

が、そこに、先天的な才能とか、美的感覚とか、偶然性とか、脳と密接に連

動する手の動きとか …… 複雑系の宇宙が動き、そのすべては、明確には説

明できぬ《丸ごとの世界》である。

そして、つねに、「未知なる世界」への探索であり、だからこそ、《新鮮》

である。

人生のプロセスにおける経験と記憶が、無意識的内面宇宙の《連想》を動か

し、内面宇宙内の想像できぬ複雑な脈絡と感覚器官を通したイメージとが

融合して、たとえば《具象的》な絵画とか立体作品などが生まれる…

そして、外界に存在する具体的な形とある意味の距離をたもちつつ、創作者

自身の無限性の内面宇宙の脈絡の中をさまよいながら、「これだ!」と閃く

直観的なアイデアの湧出に遭遇し、《抽象的》な表現体が生まれる…

いずれにしても、創作者は、自己が体験してきた世界を超える「新鮮な独自

世界」を見たいのだ。

機能的な形とは一線を画する《自由な表現体》を、自立的に生みだし、愉し

むためには、創り手が生きている時代とか、文化とか、あるいは、自己の

過去の記憶と連想性などと、脈絡をもちつつも、その全体を超越する

《自分自身にとっての真に新しい世界》を求めるしか道がない。

それは容易なことではないし、迷いの旅路でもあるが、だからこそ

その探索は醍醐味があるのである。

アートを生みだすことを愉しんでいるその人間自体が、この宇宙が生み出し

た存在なのだから、とにかく、この宇宙のスゴサは言語を絶しているという

のではまだ足りないくらいの《無限性の奥深さ》のスゴサである!

人間存在は自然系の内側にありながら、しかし、その人間の自律的な知は

宇宙の一部の一部の… ごくごく一部の範囲にしか永遠に及ばないにちがい

ないのだ! ───── このことこそが根底的なこの宇宙の矛盾であろう。

自己と他者 ─── 自分のことは自分が一番よくわかっていると簡単に考え

がちだが、実は、自己の持ち味を味わって愉しんでいるのは他者なのだ!

そうはいうものの、他者が創造したものや与えられた世界を受動的に味わう

だけでは、決しておさまらず、創作者は、唯一無二の自己独自の宇宙の中を

探索しつづける…

写真:筆者撮影

Copyright© Hata Ryutocu. All rights reserved.

2024年2月26日

美 ○ 創造 美 ○ 思索

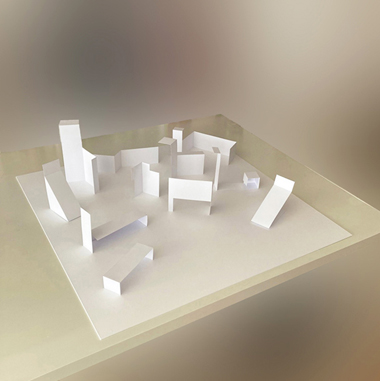

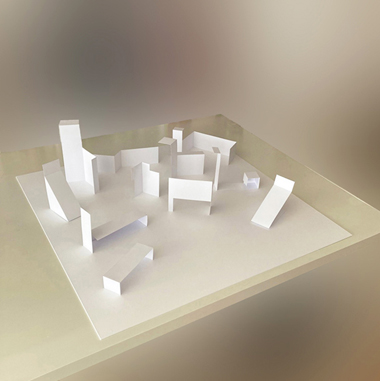

厚さ 0.2ミリの《白色の面》が生みだす光と影の世界…

ボリューム感が消え クリアにそこにある表相と

やわらかな陰影とが対比しつつ混交する…

「眼とイマジネーションの脈絡宇宙」が、定位せずに

浮遊していく…

訴求力の強いアート作品とはここが異なり、観者が

作品によって限定的世界に強く引きこまれてしまう

のではなく、逆に、作品のやわらかな存在性から

「きっかけ」をもらいつつ内面宇宙の脈絡が自律的に

自由に生動していく─── そんな淡い浮遊的な世界…

作品の根底には、《重力》と「それがもたらす世界感覚」がある。

重力のもとでは、水平面から分離して立つ物質は最小限

3点で支持されることで安定する。

「くの字」に曲げた紙は、同じ原理で安定的に立っている。

その「くの字」の垂直方向の面に《水平の面》を付加する── この構成を点形の形姿の出発点にすえ、さらに基板上に伏せた水平面 あるいは 浮かせた水平面に垂直や斜めの面が絡まり、ゆらぎをもった複合景を形成している。

(折れ面を構成するすべての面が、単純な矩形またはその組合せでできている)

この作品は、個々の点形の《配置》が、作為的に決められていない!

点形の形姿を検討するために、マケットを0.2ミリ厚の紙で作っていたのだが

展覧会の展示台の寸法にあわせて予め用意してあった正方形のマット紙の上にマケットをできた順に奥のほうから並べていた ─── その偶然の《配置》がとても美しい景をつくってくれていたのだ…

明るい自然光が射し込むアトリエのテーブルの上にマケット群が置かれていたのだが、それをたまたま逆光方向から見た瞬間のことだ!

まわりの空間からくっきりと浮きあがる「物質性の消えた矩形の軽やかな表相」の明と暗とが重なりあい、視角のちょっとした移動で大きく変化する…

そして、きわめて繊細なグラデーションを呈するやわらかで美しい陰影がそれを包み込むように寄りそう…

これまでに体験したことのない《妙なる景》との出合い!

「ひかりの世界」へと ─── 導かれたような作品!

ふりかえれば、マケット用の紙の選定が幸運を導いたのだ…

それは、水性インクのプリンター用紙であり、表面のコーティング材は、独特のホワイトだ。 その独特の「光線の全反射性」が超現実感覚を誘っている…

そして、0.2ミリという紙の薄さが「物質的な存在感」を完全に消失させ、三次元的立体を非現実化して、《光の純化世界》を出現させた。

それに加えて、非恣意的な構成による配置───という「ゆるさ」の力…

こうして、「明確な把握」が特質の《視覚》に対して、

その視覚感受の「慣性」を超越した視覚の脈絡宇宙を拓かせてくれた…

「慣らい性」は感覚世界でも強固に基盤をつくっていて、そこを脱け出すのは非常に困難だが、この作品は、

「質量感のない白色の片」と「霧のような陰影」とが共融して、観者を《視覚慣性の外》へと宙吊りにする…

「想像運動の慣性」を超越させる《ゆるさと共にある希薄な存在》のもつ力…

この作品は、昨年末(2022年)に東京京橋のアートスペース羅針盤で開催されたMessage Art展(*-1)に出品された。

本稿に掲載した作品写真には、私のアトリエの室内に拡散したソフトな自然光のもとで撮ったものと、ギャラリーの人工照明(LEDスポット+蛍光灯)のもとで撮ったもの、との2種類が含まれている。

これまでに記した作品に関する論は、アトリエでのやわらかな光線の中で作品を見たときの印象をベースにしている。

ギャラリーでの作品は、当然のことながら明暗のコントラストが強く出て、アトリエでの印象とは相当異なるが、

でもそれはそれで、より訴求力の強い見え方をしていて、多くの方々の口から「美しい!」という言葉が発せられるのを耳にした。

本作に「光と影の階調のゆたかさ」を感受された

召田能里子氏が偶然に捉えた共融美の写真 (*-2)

私のアトリエでこの作品に接した現代美術作家の金子清美氏(*-3)は、作品に対する次のような印象を伝えてくれた。

───────────────────────────────────

それはまるで自ら場を選んで立ち上がってきたかのようにそこに在る。

11個の立体物の連なるその空間は白色景となり

あらゆる思考の敷居を飛び越えさせる…

───────────────────────────────────

同展の企画者である現代美術作家の佐藤省氏は、ユニークな視点からの丁寧な作品評を寄せてくれた。 以下にその作品評を掲載させていただく。

───────────────────────────────────

照明を浴びた紙の、頼りない薄さが台紙から立ち上がっている形は、それぞれの形状をその位置に確保し、影を落としているのだが!─── 存在感はほとんど無く… それが、現実感を喪失していて…

前回の作品(*-4)が、非常に形の内奥をこだわり、それぞれの位置関係や影を細密に予測しての紙の姿だったのに比べてみると…

前作は作品範囲をきっちり決めて、結界を張っているようにも見えていたが

今回の作品は、地平へどこまでも広がっていくような…

自由に紙片が動いて見える。

こちらの角度から… と作家は作品を見る方向のことをを話していたが、その角度は確かに影が多重に重なり合って、人工照明によるごく微妙な分光現象をふくめた「立体の存在感」は素晴らしいのだが、しかしそれは当然のようにも思え、

逆に真っ正面から照明を浴びた、影の無い真っ白な形状が、妙に心にグサリささる。

何故なのだろうか?

この視角だと、影が無いのに、重なり合う形状が永遠と

彼方へどこまでも連なっていくように感じさせる…

影は、形を限定してしまうからかもしれない。

影は、存在を浮き立たせながら… 時を刻むように、紙片そのものに潜む何か!─── を奪っていってしまうようにも感ずる。

際立つ白さの美しい紙片の織りなす世界ゆえに、あれこれ思う…

毎年、今回の作品の方がいい!───と思わせる作品を

生み出せるのは素晴らしいことだ。

これは、創造世界における作家の「許容量」の問題なのかもしれない…

佐藤省 記

───────────────────────────────────

本作品に関する印象を、

現代美術作家のDominique HEZARD (ドミニック.エザール) 氏は、「線、光、オープン」…と、シンプルに三つのワードで語られ、また、吉田貞子氏は、「(形が)無造作に置かれている … 構築を崩していくその過程 …」と、間を置きながら話された。

赤川慶祐氏は、「つかみどころがない… 癒される…」と語り、照明の当たる側ではビル群とかベンチの人とかに

見えたが、反対側に廻ったら、こんどは「影の美しさに

出会った!」と。

このような感想の言葉が鏡になって、その語り手の内面のさまざまな様相が察せられるのだが、私にとってはそこがおもしろい。

語り手が造形作家であれば、この世界の形あるものの

「本質」をどう捉えているのか? 関心をもっているのか? ─── そういう面を、見当違いをふくめて勝手に想像するたのしみが湧いてくる… こちらが、その作家の実際の作品世界を知っている場合は、その世界との対照ができるから、語られた言葉の内容がその作家にとってどれほど基盤的なものであるかが推察されることもあり、たのしみがさらに本質的なものへと深まる…

ところで本ブログの中に、さまざまな発想の自作オブジェが掲載されているが、

たとえば、《水影》という作品は、山中の湿気をふくんだ夏の空気と明るい空の景、そして緑に覆われた山の斜面…といったものの漠然とした全的印象を、陶土を用いて形にしたら一体どんな形になるのだろう?─── と、自分の見えない内面宇宙の脈絡の創造性を遊んでみた作品だ。

たまたま、その場所に陶芸作家の大きな工房があり、そこをお借りすることができたので形象化をすることができたのだった。

制作に先立って はっきりした造形のイメージがあったわけではなく、創作過程の中で瞬間瞬間にさまざまな美意識(たとえば、形のエッジをどう仕上げるか?…など 細かではあるが非常に重要な判断などをも含む壮大な宇宙の運動)が動き、その結果、思ってもみなかった形が眼の前に出現する! アートの美の創造には、自由な生のすべてが

かかわっていて、奥行が無限で実に壮大である、と思う。(*-5)

ちなみに、私は、Message Art展には第一回展から参加しているのだが、この展覧会は、今では ほどよい人数の作家たちが年一回集い、作品発表を行う貴重な場として純粋なかたちで機能していて、選ばれた作家たちがよい意味での緊張感をもって参加されているように感じる。

こういう発表の場があることはとても幸せなことであり、

自分も「今このときの 真に新鮮な作品」をこの場に持ち込むことで、展覧会のたのしさと、それを介したひととひととの関わりの妙を、私なりにすこしでも盛り立てられれば ─── と、ずっとそう思って参加してきた。

*1 ── Message Art展は、現代美術作家である佐藤省氏の企画展で、年一回12月に開催されてきた。

今回は第15回展である。

会場はこれまで何回か移動してきているが、一昨年から、京橋の〈アートスペース羅針盤〉で開催されている。

*2 ── 今回のMessage Art展に「蔵王のお釜」に因んで二重構造のすてきな陶オブジェを出品されていた作家。 「眼に見えないもの」に照準をあわせて作品制作をされているとのこと。

*3 ── 筆者設計の建築作品の中でアートウォールを制作してくれたことがある現代美術作家。アート作品に加え、秀逸なインスタレーションを多数見せてくれている。 本website および blog内に掲載されている氏の作品の中のいくつかを以下に掲げておくので参照されたい。

証券会社サロン のアートウォール 2005年 → www.ops.co.jp/ops016_17.html

同 上 → www.ops.co.jp/ops016_18.html

足利CON展 インスタレーション《束の間》2018年 → http://ops.co.jp/wp/?p=1974

*4 ── 本ブログの中に、同作品に関する自作論があるので参照されたい。

http://ops.co.jp/wp/?p=2729

*5 ── http://ops.co.jp/wp/?p=2264

写真:筆者撮影

─── 本文中(*-2)の写真:召田能里子撮影

2023年1月20日

美 ○ 創造 美 ○ 思索

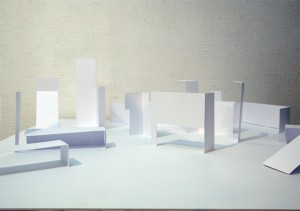

この作品は、小スケールで、二次元平面から立上がる

きわめてシンプルな形体をつくり、物質的な「形の存在」

と、その「近傍の空間」との 感受されないか、されるか

の きわどい共融のありようを、美的な状態で具体化する